Add your feed to SetSticker.com! Promote your sites and attract more customers. It costs only 100 EUROS per YEAR.

Pleasant surprises on every page! Discover new articles, displayed randomly throughout the site. Interesting content, always a click away

Association Archéologique Entremont

Oppidum d'Entremont4.3. Visiter les salles d’entremont au musée Granet à Aix 4 Mar 2020, 9:24 pm

4.3. VISITER LES SALLES D’ENTREMONT AU MUSÉE GRANET À AIX

(dernière mise à jour de cette page : 11 novembre 2024)

Se renseigner auprès de cet établissement pour vérifier les jours et heures d’ouverture, variables selon la saison.

Musée Granet, place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence – tél. 0 442 528 832.

Si vous êtes en voiture, garez-la au parking Carnot (payant), boulevard Carnot, et rejoignez le musée à pied (environ 400 m).

C’est au musée Granet que sont exposés les principaux objets découverts sur l’oppidum d’Entremont : céramiques, outils en pierre et métalliques, et en particulier les sculptures, rares et très précieux témoins de l’art gaulois préromain en pierre. Il y manque cependant, pour des raisons que nous ignorons, les bijoux, les monnaies et quelques autres objets importants (pilier aux 12 têtes, stèle aux 2 épis et 16 têtes…).

Mais malgré cette présentation incomplète et l’insuffisance des explications, nous considérons comme indispensable, avant ou après la visite de l’oppidum, d’aller visiter ces deux salles.

Notre association a édité un guide qui contient plusieurs pages sur les salles d’Entremont au musée : » L’oppidum gaulois d’Entremont à Aix-en-Provence, avec un circuit de visite commenté. » Paru en 2023, 94 pages + 2 plans hors texte, nombreuses illustrations dont plusieurs en couleurs. C’est actuellement le seul guide existant. En vente à la boutique du musée (12 euros).

Pour plus d’informations :

https://www.museegranet-aixenprovence.fr/collections/les-collections/archeologie

7.1. Conditions d’adhésion 27 Feb 2020, 5:32 pm

7. ADHÉRER À L’ASSOCIATION

SOMMAIRE

7.1. Conditions d’adhésion

7.2. Tarif

7.3. Comment adhérer

7.1. CONDITIONS D’ADHÉSION

(dernière mise à jour de cette page : 14 février 2023)

Pourquoi adhérer ?

1) Pour bénéficier des activités réservées aux adhérents, c’est-à-dire :

— des sorties dans la région et des voyages plus lointains en France et à l’étranger (voir page 2.1).

— une bibliothèque (voir page 2.4).

— des messages e-mail sur l’actualité archéologique (voir page 2.3).

2) Pour aider l’association, soit en participant à son conseil d’administration, soit simplement en soutenant son budget par votre cotisation. Vous l’aiderez ainsi à organiser des conférences publiques gratuites, à défendre, faire connaître et mettre en valeur le patrimoine antique local (en particulier l’oppidum gaulois d’Entremont), à éditer des ouvrages archéologiques, à soutenir la recherche archéologique, à donner plus de poids par un plus grand nombre d’adhérents aux interventions de l’association auprès des autorités.

Qui peut adhérer ?

Il n’est pas du tout nécessaire d’être archéologue : sur environ 120 membres, l’association ne compte que 3 ou 4 archéologues proprement dits ; les autres, issus de tous les milieux, sont seulement des « archéophiles », c’est-à-dire des gens qui s’intéressent à l’histoire et à l’archéologie, au patrimoine légué par les siècles. D’ailleurs, dans nos voyages et sorties, nous mélangeons volontiers des objectifs de visite variés de toutes les époques, sans oublier un moment important de convivialité : le repas en commun. Et si nos conférences (avec vidéo-projection) sont toujours archéologiques ou historiques, elles sont toujours prévues pour le grand public, pas pour des spécialistes.

Nous attirons toutefois l’attention sur une exigence essentielle : les adhérents doivent absolument respecter la législation en vigueur sur le patrimoine : voir page 6.1. Par exemple, nous ne pouvons pas accepter dans l’association ceux qui pratiquent la détection de métaux sans en respecter les règles fixées par la loi. Voir l’article L542-1 du Code du Patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. » Toute infraction avérée entraîne la radiation.

Cas particulier des moins de 18 ans : l’admission dans l’association est soumise pour eux à l’autorisation écrite de la personne ou des personnes investies à leur égard de l’autorité parentale.

7.2. TARIF

(dernière mise à jour de cette page : 5/01/2025)

Cotisation annuelle

— Cotisation individuelle jeune (moins de 30 ans) : 10 €

— Cotisation individuelle adulte (plus de 30 ans) : 20 €

— Cotisation familiale (couple et enfants mineurs ou petits-enfants mineurs) : 30 €

— Cotisation bienfaiteur (individuel ou couple) : 60 € ou plus selon la volonté du bienfaiteur.

— Cotisation de personne morale (par exemple une association) : 20 €. Attention, les membres d’une association adhérente ne sont pas eux-mêmes individuellement adhérents ; l’adhésion de cet organisme lui permet d’être informé de nos activités, d’être représenté avec droit de vote à nos assemblées générales, et c’est en outre une façon de manifester une solidarité.

La cotisation annuelle est valable du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, à titre de bienvenue, la cotisation des nouveaux adhérents reçue à partir du 1er septembre est valable jusqu’à la fin de l’année suivante.

Avantage fiscal

Depuis longtemps et jusqu’en 2024, 66 % du montant des cotisations ou des dons aux associations culturelles telles que la nôtre (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable) étaient déductibles de vos impôts, si du moins vous êtes imposable ; et dans ce cas, une cotisation de par exemple 20 euros ne vous coûtait réellement que 6,80 €. Nous envoyons systématiquement un reçu à chaque adhérent qui peut servir de justificatif auprès du fisc.

Pour 2025, l’absence d’un budget voté complique les choses mais on espère qu’il n’y aura pas de changement important. Voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426#:~:text=€%20x%2075%20%25)-,Dons%20supérieurs%20à%201%20000%20€,de%2066%20%25%20du%20montant%20donné.

7.3. COMMENT ADHÉRER

(dernière mise à jour de cette page : 5/01/2025)

Il vous suffit tout simplement :

1) de rédiger un petit mot sur papier libre exprimant votre désir d’adhérer à l’association sur le modèle suivant :

« Je souhaite adhérer à l’Association Archéologique Entremont. Voici mes coordonnées. » (merci d’écrire très lisiblement).

— nom et prénom (Mme, Mlle, M. …) ; pour un couple, indiquer le nom et le prénom de chacun.

— adresse bien complète.

— n° de téléphone, fixe et/ou mobile (le mobile peut être très utile pour vous joindre pendant les sorties et voyages en cas de problème).

— si possible (fortement recommandé), adresse de messagerie électronique (mail), bien plus économique pour l’association que le courrier papier et très utile pour vous faire parvenir rapidement diverses informations, par exemple les messages « Archeologica » sur l’actualité archéologique (30 à 40 par an), qu’il serait bien trop coûteux d’envoyer par courrier postal (voir page 2.3).

Vos coordonnées sont exclusivement destinées à notre secrétariat et ne sont pas diffusées à l’extérieur de l’association.

2) de joindre un chèque du montant approprié (consultez le tarif au § 7.2 ci-dessus) établi à l’ordre de « Association Archéologique Entremont ».

3) d’envoyer par la poste cette demande d’adhésion et le chèque à :

Association Archéologique Entremont

Villa Val Pesio

5 rue Gianotti

13100 Aix-en-Provence

Vous recevrez en retour :

— un reçu de votre cotisation.

— votre carte annuelle d’adhérent.

— un exemplaire des statuts de l’association (qu’il faut lire).

— si vous nous avez donné votre adresse mail, le ou les plus récents messages destinés aux adhérents.

Les adhérents sont informés des activités de l’association par des circulaires envoyées soit par courrier postal à l’adresse figurant sur le bulletin d’adhésion, soit de préférence par courrier électronique s’ils ont communiqué leur adresse e-mail.

N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse postale ou électronique !

Pour nous joindre : tél. 06 75 63 44 72 – asso.archeo.entremont@gmail.com

Nous sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux adhérents, nous leur souhaitons sincèrement la bienvenue et nous les remercions de leur confiance.

6.3. Orientation bibliographique 24 Feb 2020, 5:28 pm

6.3. ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

(dernière mise à jour de cette page : 21 mai 2023)

La bibliographie archéologique sur la Provence est immense (des milliers de titres). Nous ne pouvons donc présenter ici que quelques ouvrages, périodiques ou collections utiles pour vous orienter et commencer à découvrir et comprendre le patrimoine aixois et régional. Nous avons aussi pris le parti de n’indiquer que les ouvrages en français. Les ouvrages cités contiennent eux-mêmes des bibliographies, parfois abondantes.

Pour la bibliographie sur l’oppidum d’Entremont et les Gaulois du sud-est de la France, voir sur le présent site Internet la rubrique 4.1.5.

A. DICTIONNAIRES

— Dictionnaire de l’Antiquité, sous la direction de J. Leclant, édit. PUF, édition 2011, 2455 pages. Couvre aussi l’Égypte et le proche orient, ainsi que la période paléo-chrétienne, mais laisse de côté beaucoup de choses et doit donc être complété par d’autres ouvrages, en particulier le suivant.

— Dictionnaire de l’Antiquité, mythologie, littérature, civilisation, sous la direction de M. C. Howatson, Université d’Oxford, traduction française, éditions Robert Laffont, collection Bouquins, édition 2007, 1066 pages.

— Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, de C. Daremberg et E. Saglio, 1877-1919, dix volumes illustrés. Ouvrage évidemment ancien et souvent un peu dépassé mais encore utile. Disponible en ligne sur Internet : http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp

— Dictionnaire des Antiquités Romaines et Grecques, de A. Rich, (édition originale en anglais, traduction française publiée en 1873). Ouvrage lui aussi ancien de 740 pages, illustré, précis et solide, sur les réalités matérielles. Réédité en français en 1995 chez Payot. L’édition française de 1883 est disponible en ligne sur Internet : http://www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Index/Table_A.html

B. PÉRIODIQUES

(source très importante mais destinée le plus souvent aux spécialistes)

— Bilan Scientifique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Bilan annuel des fouilles, publié depuis 1984 par le Service Régional de l’Archéologie, DRAC. Ces bilans commencent à être mis en ligne :

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Ressources/Archeologie/Bilans-scientifiques-regionaux

— Documents d’Archéologie Méridionale, revue annuelle.

Les anciens numéros sont disponibles en ligne :

– soit pour les plus récents sur :

http://www.persee.fr/collection/dam

– soit pour les plus anciens sur :

https://journals.openedition.org/dam/

— Gallia. Publication annuelle du CNRS sur une sélection de travaux archéologiques en France.

http://www.revues-gallia.cnrs.fr

Cette revue publie aussi des suppléments (monographies) :

https://www.cnrseditions.fr/revue/supplement-a-gallia/

Il existe également une série consacrée à la préhistoire (Gallia Préhistoire) : https://www.persee.fr/collection/galip

Et enfin une autre série appelée d’abord Gallia Informations, l’Archéologie des régions puis Archéologie de la France – Informations. Elle présente un panorama complet de l’actualité archéologique en France.

Disponible en ligne depuis 2003 sur https://journals.openedition.org/adlfi/

— Revue Archéologique de Narbonnaise, annuelle. Consacrée à l’archéologie sur le territoire de l’ancienne province romaine de Gaule narbonnaise (en gros de Toulouse à Genève). https://www.pulm.fr/index.php/revues/revue-archeologique-de-narbonnaise.html

Et aussi: https://www.persee.fr/collection/ran

Elle propose aussi des suppléments (monographies) par exemple :

– Peuples et territoires en Gaule méditerranéenne, articles réunis par Michel Bats et alii, 2003, dont plusieurs concernent la Provence.

– La nécropole méridionale d’Aix-en-Provence, par Nuria Nin, 2006.

C. COLLECTIONS

— Atlas topographique des villes de Gaule méridionale.

C’est en fait une série publiée comme supplément à la Revue Archéologique de Narbonnaise (voir ci-dessus). Ce sont des livres de très grand format.

– Le volume 1 est consacré à Aix-en-Provence, 1998.

– Le volume 2 est consacré à Fréjus, 2000.

— Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine (BiAMA)

Collection éditée à Aix par le Centre Camille Jullian (CNRS) et les Presses universitaires de Provence.

https://ccj.cnrs.fr/spip.php?rubrique89

Cette collection comprend une série particulière appelée Études massaliètes (sur Marseille antique et ses relations extérieures) : https://ccj.cnrs.fr/spip.php?rubrique83

— Carte Archéologique de la Gaule

http://www.aibl.fr/publications/collections/carte-archeologique-de-la-gaule/

Cette immense collection a pour but de recenser toutes les découvertes archéologiques faites en France. Plus de 130 volumes parus. Aix et le Pays d’Aix sont traités dans le volume 13/4 paru en 2006 ; c’est une base fondamentale.

— Documents d’Archéologie Française : collection de monographies.

http://www.editions-msh.fr/collections/documentsdarcheologiefrancaise/

— Guides archéologiques de la France : collection destinée au grand public, éditée par le Centre des Monuments Nationaux.

http://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Guides-archeologiques-de-la-France

D. MONOGRAPHIES SUR AIX ANTIQUE

L’archéologie est très dépendante des découvertes qui se succèdent au fil des années et qui parfois remettent en question les hypothèses et même ce que l’on avait cru pouvoir considérer un moment comme un acquis définitif. Cependant les études sérieuses gardent toujours un grand intérêt parce qu’elles mentionnent des découvertes anciennes précieuses pour mieux comprendre les découvertes nouvelles.

Sur Aix-en-Provence ville romaine (Aquae Sextiae), voici deux ouvrages synthétiques qui ont vieilli mais restent importants :

— Michel Clerc, Aquae Sextiae, histoire d’Aix-en-Provence dans l’Antiquité, 1916. Étude qui fait la synthèse des connaissances à son époque. Contient un chapitre sur « Antremont » (orthographe adoptée par l’auteur pour Entremont). Cet ouvrage est désormais en partie périmé à cause des nombreuses découvertes effectuées depuis sa parution mais il reste utile si on l’utilise avec précaution.

— Robert Ambard, Aix romaine, nouvelles observations sur la topographie d’Aquae Sextiae, 1984. Ouvrage riche en informations sur les découvertes faites au XXe siècle. Certaines hypothèses sont caduques.

Il faut y ajouter deux publications plus récentes et désormais absolument essentielles :

— Nuria Nin (dir. de public.), Aix en archéologie, 25 ans de découvertes, 2014, 532 pages.

— Nuria Nin (dir. de public.), Aix antique, une cité en Gaule du sud, 2014. C’est le catalogue de l’exposition du même nom présentée au musée Granet à Aix de décembre 2014 à mai 2015, 280 pages.

Un autre ouvrage plus récent (2020), consacré à toute l’histoire d’Aix, contient au début trois chapitres sur l’Antiquité (p. 12 à 87) : Noël Coulet et Florian Mazel (dir. de public.), Histoire d’Aix-en-Provence, édité par les Presses Universitaires de Rennes.

6.2. Musées et bibliothèques à Aix-en-Provence 24 Feb 2020, 5:28 pm

6.2. MUSÉES ET BIBLIOTHÈQUES À AIX-EN-PROVENCE

(dernière mise à jour de cette page : 5/1/25)

Nous ne mentionnons ici que les organismes ayant un fonds archéologique plus ou moins important.

Musée Granet

Place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence.

Tél. 0 442 528 832

https://www.museegranet-aixenprovence.fr/accueil

Depuis sa rénovation et son agrandissement, achevés en 2007, ce musée est consacré presque exclusivement aux beaux-arts. Seules deux salles en sous-sol présentent (de façon malheureusement incomplète) une sélection des trouvailles faites sur l’oppidum d’Entremont, notamment la très remarquable sculpture pré-romaine, qui mérite absolument d’être vue. Mais nous conseillons de vérifier avant toute visite si les salles d’Entremont sont ouvertes, car il y a des hauts et des bas dans le personnel disponible.

Le reste du fonds archéologique, très important (Rome, Grèce, Égypte et surtout archéologie gallo-romaine d’Aix-en-Provence), est actuellement entreposé dans des réserves accessibles seulement aux chercheurs autorisés. La création d’un nouveau musée archéologique, que nous réclamons depuis 2008, n’est malheureusement pas à l’ordre du jour.

Musée du Vieil Aix

(appelé aussi musée Estienne de Saint-Jean)

17 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence.

Tél : 0 442 214 355

https://www.aixenprovence.fr/Presentation-du-Musee-du-Vieil-Aix

Ne contient que peu de choses sur l’archéologie aixoise antique, par exemple les urnes funéraires de trois patrons de la colonie romaine au 2e siècle après J.-C.

Museum d’Histoire Naturelle

Parc Saint-Mitre, 166 Avenue Jean Monnet, 13090 Aix en Provence.

Tél. : 04 88 71 81 81

https://www.aixenprovence.fr/Presentation-du-Museum-d-histoire-naturelle

Il possède une intéressante collection d’archéologie préhistorique, mais en réserve. De toute façon actuellement (février 2024) le musée, qui a dû quitter ses anciens locaux rue Espariat depuis plusieurs années, est en attente d’une relocalisation dans des locaux adaptés et ses activités pour le public sont extrêmement limitées.

Bibliothèque du Service Régional de l’Archéologie de PACA

Bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80783, 13625 Aix-en-Provence cedex 1.

Tél. 0 442 991 000

https://www.culture.gouv.fr/regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/La-Direction-regionale-des-affaires-culturelles-DRAC-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Service-regional-de-l-archeologie

Centre de ressources et d’informations très important avec une riche bibliothèque.

Ce Service Régional de l’Archéologie possède un grand dépôt archéologique régional, accessible seulement aux chercheurs autorisés.

Bibliothèque de la Direction Archéologie et Muséum de la Ville d’Aix-en-Provence

Services techniques municipaux, route des Milles, CS 3075, 13616 Aix-en-Provence cedex 1

Tél : 04 42 91 89 55

http://www.aixenprovence.fr/Direction-Archeologie

E-mail : direction-archeologie@mairie-aixenprovence.fr

Ce service municipal possède une importante bibliothèque d’archéologie.

Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence cedex 2.

Tél. 04 42 52 42 55

http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1877

C’est une bibliothèque universitaire ouverte aux chercheurs, l’une des meilleures de France pour l’Antiquité.

Bibliothèque Universitaire de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d’Aix-en-Provence

29 av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence Cedex.

Tél. 0 442 95 30 30

https://bu.univ-amu.fr/fr/bibliotheques-universitaires/bu-fenouilleres

Bibliothèque polyvalente. Pour l’archéologie, le fonds est beaucoup moins important que celui de la Bibliothèque d’Antiquité d’Aix citée ci-dessus.

Bibliothèque Méjanes et archives municipales

— Bibliothèque générale : 8-10, rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence.

Tél. 04 42 91 98 88

— Fonds patrimonial et archives municipales (site Vovelle) : 25, allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence.

Tél. 04 88 71 74 20

http://www.citedulivre-aix.com

Grande bibliothèque municipale polyvalente. Le fonds patrimonial et les archives municipales constituent une source documentaire très précieuse pour Aix et la Provence.

Attention : la bibliothèque est en travaux depuis 2024 et n’est que partiellement ouverte.

Musée-Bibliothèque Paul Arbaud

2a rue du 4 Septembre, 13100 Aix-en-Provence.

Tél. 04 42 38 38 95

https://museebibliographique-arbaud.centredoc.fr

La partie « musée » de cet établissement (qui appartient à l’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix) ne contient pas d’archéologie antique ( http://academiedaix.fr/musee.html ).

En revanche la bibliothèque comporte un fonds ancien (manuscrits, livres, images…) qui contient de précieuses « pépites » pour l’histoire d’Aix et de la Provence.

6.1. Législation sur le patrimoine 24 Feb 2020, 5:28 pm

6.1. LÉGISLATION SUR LE PATRIMOINE

(dernière mise à jour de cette page : 14/01/2024)

ATTENTION ! La loi protège le patrimoine, informez-vous ! Personne ne peut prétendre être excusable en alléguant qu’il ignorait la loi.

La législation pouvant évoluer à tout instant, nous préférons vous renvoyer aux textes légaux mis en ligne sur le site officiel Legifrance.gouv.fr. Plusieurs parties du Code du patrimoine sont à consulter : voir le sommaire sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074236/. (lien copié le 14/01/2024).

Vous pouvez aussi vous renseigner dans chaque région auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Adresse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 23 bd du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex.

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur

Quelques cas concrets :

— Utiliser un détecteur de métaux sans autorisation est passible de 1500 € d’amende.

— Réaliser des fouilles sans autorisation est passible de 7500 € d’amende.

— Vendre et acquérir de façon illicite un objet archéologique ou un bien culturel maritime est passible de 2 ans de prison et de 4500 € d’amende.

— lmporter illégalement un bien culturel est passible de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

— Jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende peuvent être encourus pour la pseudo-restauration de matériel archéologique, considérée comme une destruction de celui-ci, et pour le vol de biens archéologiques.

— Jusqu’à 10 ans de prison et cinq fois la valeur de la fraude peuvent être encourus pour la contrebande de biens culturels (en bande organlsée).

Exemples de sanctions pénales prononcées

En 1995, 200 000 francs d’amende (environ 300 000 €) et 18 mois de prison sont requis pour le vol et le recel du trésor sous-marin de Lava, en Corse.

En 2014, un vigneron pilleur est condamné à plus de 797 000 € d’amende et à six mois de prison par le tribunal correctionnel de Meaux.

En 2016, les pilleurs de l’épave de la Jeanne Elisabeth, dans l’Hérault sont condamnés à plus d’un million d’euros d’amende et 2 ans de prison ferme sont requis pour le principal accusé.

En 2020, un pilleur-collectionneur est condamné à 205 000 € d’amende pour recel d’objets archéologiques par le tribunal de Carpentras.

5.7. Simples prospections et surveillances de chantiers 24 Feb 2020, 5:27 pm

5.7. PROSPECTIONS ET SURVEILLANCES DE CHANTIERS, COLLECTE D’INFORMATIONS

(dernière mise à jour de cette page : 12 juillet 2020)

| APPEL AU PUBLIC Toute personne qui aurait des informations sur l’existence d’objets, de vestiges, de site archéologique non connus de la communauté scientifique est invitée à nous les communiquer. Ce serait une bonne action pour la connaissance, la protection, le sauvetage du patrimoine de notre commune et de ses environs. Cette démarche ne les engage à rien et ne peut que susciter la gratitude des archéologues. Pour nous contacter, voir page 1.1. |

Nous présentons ici seulement une sélection de nos activités en ce domaine. Ces exemples montrent que des bénévoles peuvent, par leurs relations avec le public ou par leur curiosité, contribuer utilement, à leur échelle bien sûr, au travail archéologique des professionnels.

Cette activité de collecte d’informations a donné lieu chaque fois à la réalisation de photographies et plans sommaires et, selon l’importance de ces informations, à un rapport à la DRAH.

Abréviation

DRAH = Direction Régionale des Antiquités Historiques (devenue aujourd’hui le Service Régional de l’Archéologie).

1975

– Aix. prospection dans les collines du Montaiguet, vallon du Coq, au sud d’Aix, sur le chemin appelé à tort ou à raison « voie romaine », taillé dans le rocher, marqué d’ornières et strié sur sa plus grande partie de petites rigoles parallèles perpendiculaires à l’axe de la voie, probablement pour éviter aux attelages de glisser. Plusieurs passages sont assez dégradés.

1975-1976

– Aix. Surveillance d’un chantier de voirie sur le bd Aristide Briand près de l’av. Pasteur : enlèvement par les ouvriers de 3 grandes dalles de pierre : voie antique ? on est sur le tracé du cardo maximus romain.

1976

– Aix. Prospection par Guiral Almès et J.-L. Charrière au quartier de La Calade, près de la bastide d’Antonelle. Trois courtes visites en mai, juillet et août, à l’invitation de M. et Mme Lamy, propriétaires de la bastide, qui auraient bien aimé qu’on découvrît chez eux des vestiges permettant une protection administrative de leur environnement. Mais nous ne trouvons qu’une sorte de canal d’âge indéterminé d’environ 400 m de long, au sud-est de la bastide, en partie à ciel ouvert, en partie souterrain et voûté qui ressemble plus à un drain qu’à un aqueduc.

1977

– Aix. Visite par J.-L. Charrière le 12 mars sur l’oppidum de Meynes, près de l’aqueduc de Roquefavour : ruines de murs (remparts ?), débris de céramiques, une grande cavité en partie remplie de pierres au nord.

1978

1 – Aix. En janvier, surveillance d’un chantier entre les n° 9 et 11 de l’avenue de Grassi. Mme M.-L. Mesly-Rousset, de l’association, signale le chantier à J.-L. Charrière qui obtient du propriétaire, M. Ferrato, le droit de le visiter. Charrière dresse un plan sommaire des vestiges repérés et envoie une notice à la DRAH. Quelques mois après, Mme Mesly-Rousset aperçoit un chapiteau sur le chantier. Charrière avertit la DRAH, dont un représentant, G. Bertucchi, accompagne Charrière sur le terrain pour avoir des explications. Mr Ferrato déclare avoir trouvé le chapiteau sur le trottoir du bd Jean Jaurès tout proche, ce qui paraît très peu crédible bien qu’il y ait eu, à cette époque, des travaux de forage sur le terrain des Thermes Sextius à proximité. Quoi qu’il en soit, Mr Ferrato accepte de céder le chapiteau à la DRAH qui l’entrepose sur l’oppidum d’Entremont. Cette intervention sera signalée dans la revue Gallia, vol. 44, 1986, p. 387. Voir la suite en mai 1979.

2 – Meyreuil (13). Prospection sur les collines du Montaiguet, dans les secteurs appelés Caille, Les Grands Carmes et La Vieille Église. Équipe : Mme Bellemand, J.-L. Charrière, M. Dalaudière, MMmes Lecat, A.-M. Lesaing, M.-L. Mesly-Rousset, F. Paillard. Résultat négatif, végétation très dense, aucune céramique antique, seulement des ruines d’un assez grand bâtiment médiéval déjà connu au lieu-dit La Vieille Église.

Ensuite M. Dalaudière nous conduit chez M. Tarditi, agriculteur au hameau des Roux, qui nous montr une tête sculptée en pierre, d’allure médiévale, trouvée par lui dans un champ au lieu-dit La Martelière.

3 – Aix. Surveillance d’un chantier rue Lisse des Cordeliers, à l’ouest de l’ancien couvent des Cordeliers, le 19 avril et de façon intermittente les mois suivants, par J.-L. Charrière. Une pelle mécanique a mis au jour et gravement détérioré deux mosaïques et d’autres vestiges architecturaux. L’excavation est très bourbeuse, l’eau suinte de partout. La DRAH intervient, fait des relevés et recueille beaucoup de débris de marbres. Finalement, tout disparaîtra sous la nouvelle construction.

4 – St-Antonin-sur-Bayon (13). Visite par J.-L. Charrière le 15 mai, sur l’oppidum appelé parfois Untinos, au-dessus du cimetière du hameau. L’oppidum lui-même est bâti sur un promontoire, bordé sur toute sa périphérie d’escarpements rocheux et facile à défendre. À son extrémité sud on découvre des ruines médiévales, dont un grand pan de mur visible de loin. Sur le terrain, au milieu d’une broussaille assez dense, on voit des céramiques antiques, des traces de murs. Du côté nord, un vaste espace, relié à l’oppidum par un isthme étroit, porte lui aussi des vestiges d’habitat, avec, à l’est et à l’ouest des traces de ce qui a pu être un mur de défense sommaire (ou une simple restanque plus tardive ?). Il y a là, pas bien loin de l’entrée de l’oppidum, une grande cavité à ciel ouvert, naturelle ou aménagée. L’entrée de l’oppidum a été construite sur cet isthme et il en subsiste des encoches dans le rocher. Un relevé topographique a été effectué en 1992-1993 par une équipe britannique profitant de la destruction des broussailles par le grand incendie de 1989.

5 – Le Tholonet (13). Le 15 octobre, J.-L. Charrière fait une nouvelle visite plus attentive qu’en 1975 des vestiges de l’aqueduc romain qui franchit le ruisseau de la Cause derrière le château. Le détail des vestiges sur la rive droite (notamment les creusements dans le rocher pour asseoir les parties hautes de la construction) n’avait pas encore été signalé.

6 – Aix. Le 27 décembre, deux visites sont effectuées en ville par J.-L. Charrière et Louis Malbos, conservateur du musée Granet.

a) Tout d’abord dans le domaine du monastère féminin du St-Sacrement à la Seds (occupé par des frères Minimes jusqu’à la Révolution), où Charrière, à l’instigation de Malbos, a obtenu de la Mère Supérieure Marie-Madeleine une autorisation de visite exceptionnelle pour recenser les vestiges antiques épars. Nous visitons le cloître et l’escalier à balustrade où nous remarquons 2 tableaux (une copie de Raphaël et une représentation de St-Mitre la tête entre les mains). Dans le parc, Charrière prend des photos de divers morceaux d’architecture et fait de petits dessins, tandis que Malbos prend des mesures, espérant que certains morceaux pourront être récupérés par le musée qu’il est en train de réaménager. Dans le verger d’abricotiers (au nord du monastère), on voit beaucoup de débris de céramique et de tegula. Charrière note ceci sur son cahier : « Ce verger se situe dans une parcelle surélevée d’environ 1,5 à 2 mètres par rapport au reste du terrain. Est-ce l’emplacement présumé de l’amphithéâtre d’Aix ? » La découverte de janvier 2004 confirmera la présence du théâtre antique à cet endroit.

b) Nous allons ensuite rue des Nations, dans la propriété de M. et Mme Pico, dont le grand jardin est orné de quelques morceaux d’architecture antique. Mme Pico nous autorise à inspecter ces vestiges. Nous voyons 4 blocs de corniche semblables (nous en mesurons un) et une grande base de colonne cannelée posée à l’envers pour servir de table. Mme Pico nous dit que ce bloc a été trouvé sur place, à 2 m de profondeur, et qu’il reste un autre grand morceau de colonne sous terre. Les dimensions imposantes (autour de 90 cm de diamètre) font conjecturer l’existence d’un grand monument public.

7 – Bouches-du-Rhône

J.-L. Charrière publie un compte rendu détaillé de plusieurs de ses prospections ou visites effectuées aux environs d’Aix de 1976 à 1978 dans les Cahiers du CCSAP, n° 7, 1979, p. 13 à 26, sous le titre Promenades archéologiques en Pays d’Aix (publication à diffusion restreinte, difficile à trouver).

1979

1 – Le Tholonet (13). Le 10 janvier, Mme M.-L. Mesly-Rousset et MM. Jean Pillement et J.-L. Charrière font une prospection aux alentours du barrage Zola : sur la rive droite, près des carrières de Bibemus, un chemin montre des ornières creusées dans le rocher. Puis, sur la rive gauche, nous parcourons le site d’un oppidum dominant le barrage, repéré jadis mais non fouillé, où apparaissent beaucoup de pierraille, des murs, des tessons. Nous y ouvrirons un sondage quelques mois plus tard (voir section 5.2 du présent site Internet).

2 – Le Puy-Ste-Réparade (13). J.-L. Charrière s’étant rendu chez M. Borricand, auteur-éditeur-libraire, rue Roux-Alphéran à Aix, remarque chez lui une tête de statue, assez abîmée, qui a l’air antique. M. Borricand lui dit qu’elle a été trouvée quelques années auparavant dans sa propriété située un peu à l’est du Puy-Ste-Réparade, à environ 400 m au sud de la ferme des Goirands, dans un terrain où apparaissent des débris de tegula.

3 – Aix. À la demande de Louis Malbos, conservateur du musée Granet, en vue du réaménagement de celui-ci, J.-L. Charrière étudie et mesure plusieurs morceaux d’architecture trouvés à Aix :

— six éléments d’architecture antique déposés dans une cour de l’hôtel Maynier d’Oppède, rue Gaston de Saporta. Ces éléments proviennent des fouilles du jardin de Grassi.

— un petit chapiteau corinthien découvert lors des fouilles du parking Pasteur et déposé provisoirement sur l’oppidum d’Entremont dans le local de l’association (cf. page 5.6, année 1979)

— Charrière accompagné de J. Pillement examine, nettoie, mesure et photographie le chapiteau découvert en 1978 avenue de Grassi (voir ci-dessus, 1978, § 1) et qui se trouve alors sur l’oppidum d’Entremont.

4 – Aix-en-Provence et Lançon-Provence (13). En février, J.-L. Charrière demande au colonel Louis Monguilan de bien vouloir prendre quelques photos aériennes de sites archéologiques, en fonction de ses possibilités et des occasions qu’il en aura. Le 25 mars, L. Monguilan remet à l’association 20 photos, dont 19 sur l’oppidum d’Entremont et 1 sur l’oppidum de Constantine. Une des photos d’Entremont est agrandie et montée sur un panneau de bois.

1980

1 – Aix., musée Granet. En février, à la demande de Louis Malbos, conservateur du musée Granet, J.-L. Charrière envoie un dossier à la Bibliothèque Nationale à Paris (à Mr Dhénin, conservateur au Cabinet des Médailles) permettant de faire des recherches pour retrouver les monnaies et bijoux découverts en 1786 lors de la destruction du mausolée romain dans le palais comtal d’Aix et envoyés à cette époque au Cabinet des Médailles à Paris. La réponse de Mr Dhenin arrivera le 6 mars : aucune trace de ces objets. En fait, Charrière apprendra plus de trente ans plus tard, en faisant des recherches sur ce mausolée, que ces objets furent dérobés lors d’un cambriolage du Cabinet des Médailles en 1831.

2 – Aix. En novembre, J.-L. Charrière surveille un chantier de voirie au carrefour du chemin du Val St-André et de l’av. Henri Malacrida. Des débris de tegula apparaissent. Charrière remet une petite note à ce sujet à la DRAH. Cette intervention est signalée dans la revue Gallia, vol. 44, 1986, p. 388.

1981

1 – Éguilles (13). Le 31 janvier, à l’invitation de Mr Gentilhomme, habitant d’Éguilles, J.-L. Charrière se rend au cimetière de cette ville où des vestiges antiques seraient visibles. Mr Gentilhomme lui montre des débris de tegula et d’ossements apparus sous le mur est du cimetière lors de travaux de voirie sur le chemin des Vergons ; puis, dans l’angle nord-est du cimetière, une colonne (ou borne milliaire ?) d’âge indéterminé, retaillée pour recevoir, semble-t-il, une plaque inscrite ; enfin, dans l’angle nord-ouest, les restes d’une ancienne chapelle. On sait depuis longtemps que la voie Aurélienne passait juste au sud du cimetière. Des investigations plus poussées seraient utiles.

2 – Aix. Le 11 février, Mme M.-L. Mesly-Rousset et J.-L. Charrière vont chez Mme Braghieri (nom peut-être déformé ici) au Jas-de-Bouffan à Aix. Cette dame a signalé qu’elle possédait des objets provenant du chantier de l’École d’art qui s’était déroulé en 1974-1975, rue Tavan, et où son mari, ouvrier, les avait récupérés. Il s’agit d’un vase entier, de céramique commune, de type urne, d’âge indéterminé, de quelques débris de la mosaïque à décor géométrique, d’un morceau de bord de dolium, d’un éclat de verre et d’une pierre de couleur bleu clair.

3 – Aix. Construction d’un échangeur routier entre RN296 et RD14 au pied d’Entremont.

— le 23 août, surveillance du chantier par J. Pillement et J.-L. Charrière. On voit sur le bord occidental de la route des débris de tegula à 150 m du sommet de la route et un fond de vase non identifié, plus bas, dans le grand virage.

— en septembre, S. Decoppet recueille des tessons antiques à environ 30 ou 40 m au sud du pont de la rocade, dans une poche cendreuse ; au même endroit, début octobre, Martine Willaume, de la DRAH, recueille un bol de sigillée sud-gauloise.

— en septembre encore, un peu plus près du pont, M. Willaume dégage une fosse aux parois calcinées avec cendres et tessons ; au même endroit, J. Pillement recueille des tessons et une anse en fer.

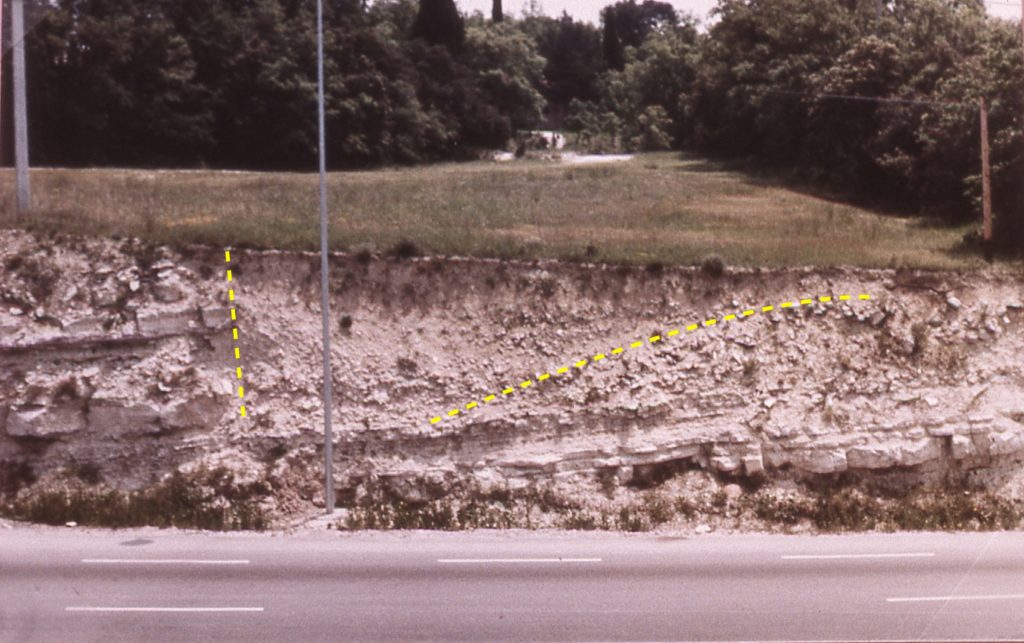

4 – Aix. En septembre, au nord-ouest d’Entremont, le creusement effectué pour la rocade autoroutière a fait apparaître sur les parois des interruptions dans les strates rocheuses, que M. André Bailly, adhérent de l’association, interprète comme les restes d’une carrière aujourd’hui comblée, d’époque indéterminée mais qui pourrait bien être celle qui fut creusée par les Salyens pour construire l’oppidum d’Entremont.

1982

1 – Aix. Le 7 septembre, Mr A. Bailly alerte J.-L. Charrière sur des travaux d’élargissement de la rocade autoroutière au nord d’Entremont qui entament les traces de carrière antique apparues un an avant. (cf. 1981). Le bruit court que ces travaux, non surveillés par des archéologues, auraient aussi mis au jour une ou plusieurs sépultures, mais on n’en saura rien de précis.

2 – Photographies aériennes (Aix et Le Tholonet). Pour remercier J.-L. Charrière d’avoir fait visiter Entremont à un groupe d’épouses de pilotes d’hélicoptères le 31 août pendant un congrès de leurs maris, l’un d’eux, Mr Boulet, qui travaille pour l’Aérospatiale, lui offre un tour en hélicoptère le 17 septembre. Ce vol permet à Charrière de prendre des photos d’Entremont et de l’oppidum de l’Infernet au Tholonet.

1983

1 – Aix. Le 12 mars, J.-L. Charrière surveille un chantier entre la rue Manuel et le bd Carnot, chantier de la résidence « Le Clos du Roy ». Du côté de la rue, on voit une galerie taillée dans le substrat et parcouru par un courant d’eau claire apparemment naturelle ; un puits ancien a atteint cette galerie. Aucun autre indice archéologique n’est visible ailleurs, du moins depuis le bord du chantier.

2 – Aix. En mars, le jeune Jacques Raout, nouvel adhérent, montre à J.-L. Charrière un vase en céramique à deux cols et une anse « qu’on lui a donné il y a quelque temps et qui aurait été trouvé au quartier Brunet ». Charrière montrera des photos sans résultat précis au Laboratoire d’Archéologie Médiévale (CNRS) à la faculté des Lettres à Aix.

3 – Aix. En avril, Jean-Pierre Couelle révèle à J.-L. Charrière diverses informations sur des vestiges archéologiques non connus dans des caves aixoises ou sur des objets antiques détenus plus ou moins clandestinement par des particuliers :

— dans la cave d’un patissier en haut et au nord de la place des Cardeurs ;

— dans la cave du magasin Carcassonne, rue Chabrier ;

— dans la cave du 24 place des Martyrs de la Résistance ;

— des creusets de fondeur trouvés lors de l’aménagement de la rocade autoroutière près d’Entremont sont détenus par un certain M. ***, « vraisemblablement celui qui habite la maison Les R*** près d’Entremont » ;

— des « reliefs sculptés réutilisés dans des sépultures trouvées cours Gambetta », lors de la construction de la résidence du Parc St-Jean (ou des Floralies ?) sont détenus par un conducteur de travaux de l’entreprise Chagnaud.

1984

1 – Aix. Le 1er février, à l’invitation de Jean-Pierre Couelle, J.-L. Charrière visite des caves dans l’immeuble du 24 place des Martyrs de la Résistance (maison natale de Mr Couelle). On voit dans une pièce 2 énormes dalles superposées émergeant du mur et la même chose dans une autre pièce (2 autres dalles superposées émergeant du mur).

2 – Aix. Le 3 avril, J.-L. Charrière va chez M. et Mme de Campou (adhérents), au cours Gambetta, pour photographier une stèle funéraire inscrite antique qui orne leur jardin. Ces personnes signalent à Charrière l’existence, derrière leur maison, d’un puits profond de 18 m dans lequel débouche, à mi-hauteur, une galerie qui provient du secteur de la traverse St-Pierre, où se trouve un autre puits qui atteint cette galerie, dans laquelle on peut marcher.

3 – Aix, dans les BdR. et en Charente-Maritime. Le 9 avril, J.-L. Charrière rencontre par hasard un certain M. Caillaud, qui connaît bien Mr Viard, trésorier du Centre de Coordination des Sociétés Archéologiques de Provence. M. Caillaud confie à Charrière diverses informations :

— lors des travaux du parking Pasteur à Aix, il a vu des conducteurs d’engins soulever des parties de mosaïques et se les approprier clandestinement.

— M. Donnet, responsable aux Services techniques de la mairie d’Aix, a publié dans des brochures de l’association des Excursionnistes Provençaux plusieurs articles sur des découvertes archéologiques faites à Aix, notamment des tanneries (dont il n’est jamais question dans les ouvrages archéologiques sur Aix).

— MM. Viard et Caillaud ont effectué des « sondages » (non officiels) sur l’oppidum de l’Infernet au Tholonet (13) et Mr Viard a dessiné les céramiques découvertes.

— il y a quelques années, lors du dragage « des fosses mariennes » à Fos-sur-Mer (13) (s’agit-il du golfe de Fos ou de canaux anciens ?), les ouvriers ont trouvé et pris quantité d’objets antiques dont deux statuettes en argent.

— au cours d’une tempête il y a « quelque temps », la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer (13) s’est retrouvée jonchée de débris de céramiques antiques (amphores, poteries roses et noires).

— sur la côte de la Charente-Maritime, un particulier a découvert « une agglomération romaine » (une simple villa ?) et continue à creuser clandestinement la falaise pour poursuivre ses recherches. S’agit-il du site du Fâ à Barzan ?

Il est difficile d’apprécier la valeur de ce genre d’informations quand elles passent par des intermédiaires non compétents qui souvent les déforment involontairement, mais il serait malgré tout dommage de les négliger.

4 – Aix. Le 18 mai, J.-L. Charrière obtient de Mr Marliave, propriétaire, l’autorisation de visiter la cave de l’immeuble situé au n° 7 rue de Littera, où Michel Clerc (Aquae Sextiae, 1916, p. 368-369) avait repéré des dalles de voie romaine. Le dessin publié par Clerc se révèle complètement faux ; il s’agit en fait de dalles toutes parallèles appartenant au cardo secondaire reconnu aussi plus au nord, sur le côté est de la rue Adanson, et plus au nord encore dans la cathédrale Saint-Sauveur.

1985

1 – Aix. Le 15 avril, à l’invitation de M. Merle, professeur au lycée Zola d’Aix, J.-L. Charrière se rend chez une voisine de celui-ci, au quartier St-Eutrope, pour examiner une galerie souterraine où coule de l’eau. Après une aperçu rapide, Charrière dit qu’il faut contacter Jean-Pierre Musso, archéologue amateur, qui pourrait utiliser son expérience de pompier pour une investigation souterraine exigeant des précautions et un matériel spécifiques. Il semble qu’il n’y ait pas eu de suite à cette affaire.

2 – Le Puy-Ste-Réparade (13). Le 16 novembre, le colonel L. Monguilan dit à J.-L. Charrière qu’il a réussi à prendre des photos aériennes de la villa gallo-romaine que ce dernier lui avait signalée, à quelques centaines de mètres à l’est du village.

3 – Divers. M. Roger Ambard cède à l’association quelques cartons remplis d’archives archéologiques de son frère Robert, archéologue aixois, décédé en 1983.

1986

– Aix. En mars, Mr Normand signale à l’association qu’en 1970 un jardinier a trouvé des os et des débris de céramique dans sa propriété entre le chemin des Lauves et le chemin de la Marguerite, au sud-est d’Entremont. Le 30 avril, il fait effectuer trois petites tranchées à la pelle mécanique (entreprise Tarditi à Meyreuil). J.-L. Charrière se rend sur place, ne voit rien de particulier mais dessine malgré tout un plan sommaire de ces tranchées.

1987

– Aix. Le 25 juin, surveillance par André Bailly, J.-L. Charrière et M. Dalaudière d’un chantier près d’Entremont, dans l’angle formé, du côté nord-ouest, par la route D14 et la rocade autoroutière (parcelle cadastrale OH 539). La Fédération du Bâtiment veut y construire ses bureaux. Cinq tranchées profondes (jusqu’à 2,5 m par endroits) sont creusées par un engin dans la partie nord du terrain, à titre de sondages archéologiques, sur une longueur totale d’environ 40 m. En dehors de très rares petits débris de céramique (tegula, amphore, dolium…) trouvés près de la route D14, il n’y a rien, aucun niveau archéologique repérable. Charrière fait un croquis de situation, et envoie un rapport à la DRAH le 30 octobre.

1989

– Aix. Le 6 septembre, alerté par Mr Magdinier, architecte, J.-L. Charrière visite un chantier qui a donné lieu à une excavation au nord de la place de la Rotonde, près du débouché de la rue Espariat, et qui a fait apparaître des vestiges de murs et deux assises de gros blocs taillés à environ 3 m de profondeur. Charrière alerte la DRAH, qui ne pourra rien faire.

1990

1 – Aix. Le 16 mars, J.-L. Charrière apprend d’un témoin oculaire qu’aux n° 15/17 de la rue Paul Bert, il y a dans la cave « des amphores enterrées de plus d’un mètre ». Le 30 mars, Charrière et Claude Franc, architecte adhérent de l’association, visitent les lieux et ne voient rien d’antique si ce n’est peut-être un dolium enterré et un curieux petit bassin faisant penser à un baptistère. Un compte rendu avec plan des lieux offert par le propriétaire est adressé à Mme Nuria Nin, archéologue municipale.

2 – Aix. Le 16 mars, alerté par Mr Gardette, adhérent, J.-L. Charrière va surveiller un chantier au carrefour de la rue Marius Jouveau et de l’av. De Lattre de Tassigny, côté sud. Mais on ne voit rien de spécial.

3 – Le Tholonet (13). Le 9 novembre, J.-L. Charrière apprend de Gaëtan Congès (conservateur à la DRAH) qu’un monsieur connu de lui (un « semi-clandestin » !) a découvert au pied de l’oppidum de l’Infernet (oppidum où l’association avait effectué un sondage en 1979 et 1980) une petite feuille d’or repliée. Une fois dépliée, elle a montré le dessin d’une tête humaine.

1991

1 – Marseille. Le 13 février, J.-L. Charrière visite au musée de la Vieille Charité l’exposition archéologique Voyage en Massalie. Quatre des objets présentés ont été découverts par l’équipe de recherche de l’association à Entremont et au Baou-Roux.

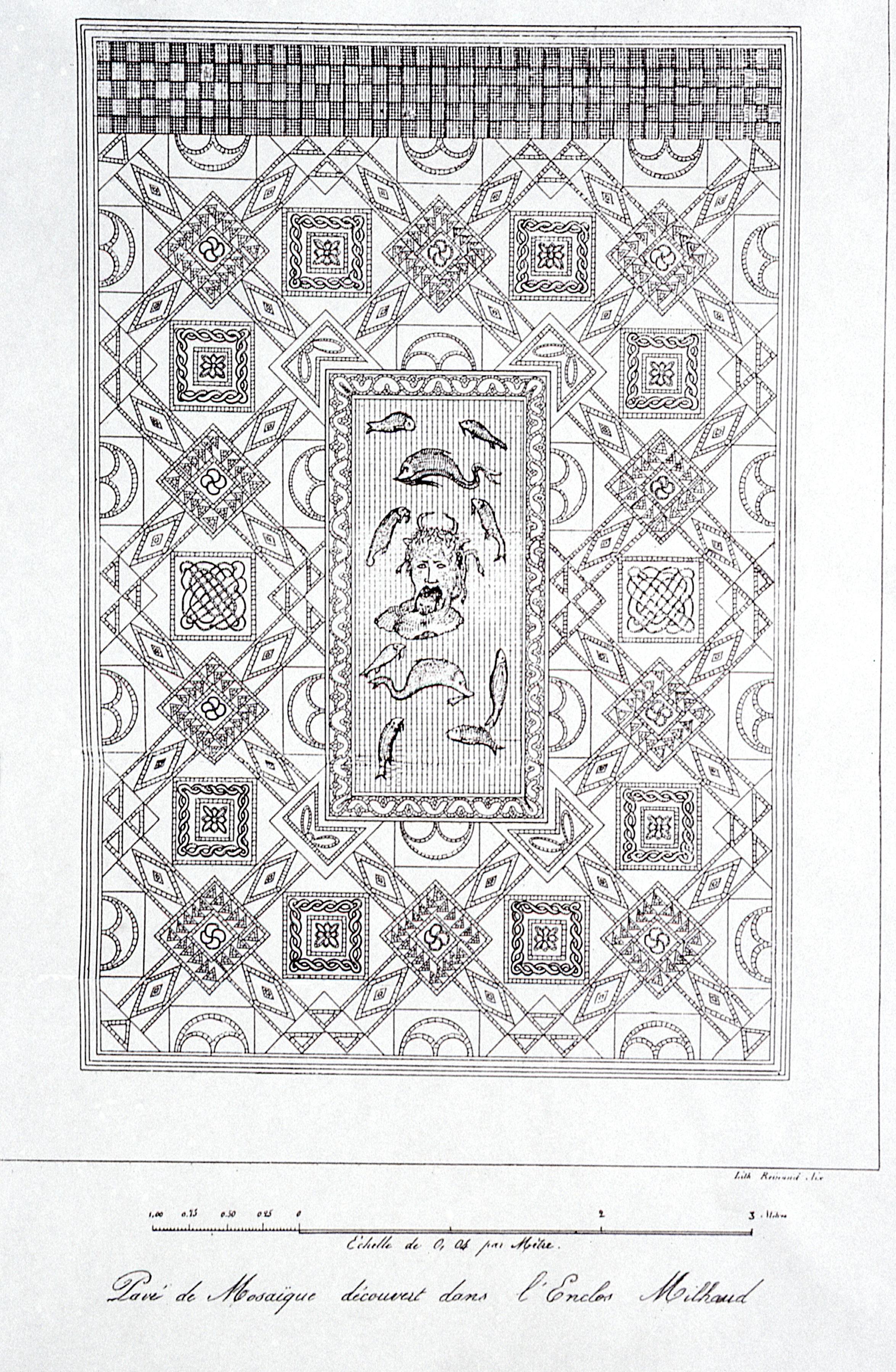

2 – Aix. Le 11 avril, J.-L. Charrière accompagne Henri Lavagne et Nuria Nin dans les caves du musée du Vieil Aix, rue G. de Saporta, pour examiner les caisses contenant les vestiges de la mosaïque dite « du dieu Océan » découverte vers 1843 au sud de l’actuelle avenue H. Pontier. Mais l’encombrement du sous-sol est tel que les caisses sont inaccessibles !

1994

1 – Éguilles (13). Le 14 mars, à l’invitation de Mr Gentilhomme, Decoppet et J.-L. Charrière vont voir deux objets curieux. Le 1er, conservé à l’hôtel de ville, est un buste sculpté assez abîmé, œuvre d’un professionnel, d’environ 0,5 m de haut ; le cou semble entouré d’une corde, la tête est prise dans des éléments indistincts. Charrière prend deux photos et conseille de montrer cette pièce à Mr Jean-Jacques Gloton, universitaire d’Aix. Le 2e, en dépôt chez un particulier, est constitué de silex pris dans une gangue blanche, grossièrement gravé d’une tête schématique, le tout de forme circulaire d’environ 0,4 m de diamètre ; on dirait un simple divertissement de désœuvré.

2 – Aix. Le 29 avril, après avoir été alerté par Jean-Pierre Couelle, J.-L. Charrière se rend sur le chemin du Puy-du-Roi, à une trentaine de mètres de son débouché sur la route D14, là où ce chemin fait un coude vers le nord. Trois très grands blocs de calcaire dur, à peu près parallélépipédiques, ayant pu servir de blocs de fondation d’un monument ont été déposés en bordure d’un terrain privé, sur le côté sud de la voie, près du chantier de construction d’une villa. L’un présente un trou de louve ; les faces sont grossières et irrégulières, sauf sur un petit côté, et dépourvues de lichen ou mousse, ce qui montre que les blocs étaient enterrés. Il semble que d’autres blocs émergent du sol plus loin sur le même terrain.

1998

– Aix. En mai, Mme Rigoir, archéologue demeurant à Lambesc, communique à l’association 5 photos d’un grand et gros mur d’allure antique qui se serait trouvé à Aix (« clos Ory ») et fut apparemment détruit dans les années 1950, et nous demande si nous pouvons l’identifier. Mais nous ne le pouvons pas. Le président L. André réalise des copies de ces photos pour l’association. L’Atlas topographique des villes de Gaule méridionale, volume 1, Aix-en-Provence antique, 1998, situe ce vestige au quartier de la Seds.

2007

– St-Antonin-sur-Bayon (13). Le 30 décembre, à l’invitation de Sébastien Ballester, régisseur du domaine de la ferme des Masques sur le plateau du Cengle, J.-L. Charrière va prospecter sur cette propriété. M. Ballester lui montre des tas de pierres, un puits, des endroits où apparaissent beaucoup de débris de tegula et des tessons antiques, et un ensemble de tessons qu’il a ramassés et conserve chez lui. Charrière prend quelques photos et rédige un compte rendu qu’il transmet à Nuria Nin, responsable de la Mission Archéologie de la ville d’Aix.

2008

– Aix. Le 24 juin, à l’invitation de Mr Giraldi, son propriétaire, J.-L. Charrière va visiter le domaine du Paradou, à l’ouest de l’aqueduc de Roquefavour, près de l’oppidum de Meynes, pour voir s’il ne s’y trouve pas des vestiges antiques. Il n’y en a pas, seulement diverses constructions beaucoup plus récentes.

2011

1 – Aix. Le 27 janvier J.-L. Charrière reçoit un message d’une dame demeurant rue Brueys à Aix qui s’inquiète de voir son immeuble se fissurer, demande si nous avons des informations sur d’éventuelles galeries d’eau antiques dans son quartier et nous invite à venir voir sa cave. Charrière y va, mais la seule chose qu’il remarque est de gros blocs de pierre au fond d’un puits.

2 – Aix. À l’occasion d’une rencontre avec du personnel de la Société du Canal de Provence au Tholonet (13), J.-L. Charrière demande s’il y aurait parmi eux un géomètre qui, disposant d’appareils perfectionnés, accepterait de venir bénévolement mesurer précisément et sans les escalader les colonnes antiques qui ornent trois fontaines d’Aix (Augustins, St-Louis et Bellegarde) et qui proviennent du mausolée romain de l’ancien palais comtal. M. Stéphane Michel accepte en juin et effectue ce travail délicat à l’aide d’un théodolite informatisé puis transmet les résultats à Charrière ; il en est vivement remercié. Ces colonnes n’avaient jamais été mesurées et en tout cas leurs dimensions n’étaient indiquées dans aucun livre.

2016

– Aix. En mai, une habitante du Tholonet demande à J.-L. Charrière de venir chez elle pour examiner une tête sculptée en pierre trouvée dans son jardin et qu’elle suppose gauloise. Il y va aussitôt mais la tête semble être en vérité une œuvre relativement récente réalisée par un amateur par divertissement. Toutefois Charrière en prend plusieurs photos qu’il envoie à Patrice Arcelin et Gaëtan Congès, archéologues spécialistes de la civilisation salyenne et membres de notre association, pour avoir leur avis. Leur réponse confirme que ce n’est pas une sculpture antique.

2017

– Aix. Le 12 juillet J.-L. Charrière est invité chez un particulier à Luynes, au chemin de la Capelasse, pour donner son avis sur une calade que cette personne vient de découvrir dans son jardin. Mais ce n’est pas un vestige antique, très probablement une aire à battre le blé

5.6. Participation à des fouilles dirigées par des personnes extérieures à l’association 24 Feb 2020, 5:27 pm

5.6. PARTICIPATION À DES FOUILLES NON DIRIGÉES PAR L’ASSOCIATION

(dernière mise à jour de cette page : 23 mars 2020)

Abréviations

CAG = Carte archéologique de la Gaule.

DRAH = Direction Régionale des Antiquités Historiques (devenue aujourd’hui le Service Régional de l’Archéologie).

1976

1 – Vitrolles (13), au lieu-dit Le Griffon. Les 8 et 15 mai, MM. G. Almès et J.-L. Charrière, Mr et Mme Calfas, MMmes F. Paillard et M.-L. Mesly-Rousset participent à un chantier de fouilles dirigé par Michel-Édouard Bellet sur une villa gallo-romaine.

Au premier plan, accroupi, Guiral Almès, adhérent de notre association.

2 – Aix, fouilles du parking Pasteur, avenue Pasteur. En juin, quelques membres de l’équipe de recherches de l’association répondent à l’appel de Guy Bertucchi, de la DRAH, pour aider les archéologues effectuant des fouilles d’urgence sur des ruines d’une maison romaine déjà connue, remises au jour lors de la construction du parking. On dégage en particulier des mosaïques et on récupère des débris de marbres et d’enduits peints. Les fouilles sont interrompues peu après.

1977

1 – Aix, fouille de sauvetage rue Marius Jouveau (au nord de la Seds). Le 15 juin, participation de M.-L. Mesly-Rousset et F. Paillard à la fouille de sépultures à l’occasion de l’élargissement de la rue. C’est un chantier de la DRAH. Dégagement de squelettes modernes (XVIIIe s.) qui pourraient être les vestiges d’un cimetière créé pendant la peste, et d’objets antiques : urnes cinéraires, un sarcophage en plomb, céramiques, verre, etc.

2 – Aix, fouilles du parking Pasteur, avenue Pasteur. Les fouilles, commencées et suspendues en 1976, reprennent en septembre, sous la direction de Danièle Foy. Des membres de l’équipe de fouilles de l’association y participent.

1978

– Aix, fouilles du parking Pasteur, avenue Pasteur. Dans les premiers jours de janvier, participation de membres de notre équipe de fouille à la continuation de la fouille qui avait recommencé en septembre 1977. Malheureusement le chantier doit être bientôt arrêté sous la pression d’intérêts divers, avant que toute la zone ait pu être fouillée. J.-L. Charrière rédige un rapport pour la DRAH. Les vestiges antiques mis au jour sont laissés à l’abandon puis finalement détruits ou gravement endommagés par l’achèvement de la construction du parking.

1979

– Aix, fouilles du parking Pasteur, avenue Pasteur. Un chapiteau corinthien découvert et laissé sur place risque d’être dérobé. Nous le mettons à l’abri dans un local de l’oppidum d’Entremont. Il sera restitué à la DRAH le 3 octobre 1985.

1980

– Roquefort-la-Bédoule (13). Vers la fin de mars, J.-L. Charrière et quelques membres de l’équipe de fouilles vont aider Mme Francine Paillard qui pratique un sondage de sauvetage à 300 mètres au sud du village, en un lieu où se trouvait probablement un atelier de potier.

1982

1 – Aix. D’avril à juin, participation de M. Dalaudière, R. Favarel et J. Pillement à un sondage dans la « ville haute » d’Entremont dirigé par un archéologue professionnel.

2 – Marseille. Durant l’été, S. Decoppet participe régulièrement au chantier de fouilles ouvert dans le quartier des Carmes.

3 – Aix. En novembre, R. Favarel et M.-L. Mesly-Rousset participent au chantier de fouilles ouvert par MM. Guyon et Rivet dans le baptistère de la cathédrale St-Sauveur.

1983

– Aix. En septembre et octobre, R. Favarel participe au chantier de fouilles ouvert sur le côté est du cours Gambetta (à côté de la résidence Parc St-Jean) et dirigé par Mme Nuria Nin, archéologue à la DRAH.

1984

1 – Aix. Durant l’hiver, P. Barbero, M. Fabre et S. Valentini participent au chantier de fouilles du cours Gambetta (cf. 1983), dirigé désormais par Mlle Nicole Lambert, de la DRAH.

2 – Aix. Au printemps et en été, R. Favarel participe au chantier de fouilles ouvert dans la partie est de la nef sud de la cathédrale St-Sauveur sous la direction de MM. Guyon et Rivet (CNRS) puis, à l’automne, au chantier ouvert dans la cour de l’ancien archevêché.

1992

1 – Marseille. Au printemps, participation de M. Dalaudière et S. Decoppet à des fouilles exécutées dans le Jardin des Vestiges (Bourse).

3 – Septèmes : Au printemps, participation de M. Dalaudière et S. Decoppet à des fouilles exécutées sur l’oppidum des Mayans.

2009

– Aix, oppidum d’Entremont. Pendant la 2ème quinzaine de juin, J.-L. Charrière a participé à un petit chantier de fouille dans la ville basse, dirigé par Marion Berranger et Patrice Arcelin. Il s’agissait d’une part de vérifier la stratigraphie dans une portion de la rue 7 et d’autre part d’achever la fouille d’un atelier de forgeron dans la pièce 16 de l’îlot 8.

***

5.5. Autres petits chantiers de fouilles 24 Feb 2020, 5:27 pm

5.5. AUTRES PETITS CHANTIERS DE FOUILLE

(dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2020)

SOMMAIRE

1 — À Aix, sur le terrain de la nouvelle école d’art, rue Émile Tavan (1974)

2 — À Aix, sur le domaine La Thébaîde, près du lieu-dit Les Mourgues (1978-1979)

3 — À Oppède, Vaucluse, sur le domaine de Saint-Antonin (1981)

4 — À Aix, au collège Campra (1984)

5 — À Lançon-Provence (BdR), découverte d’une sculpture gauloise (1978)

Abréviations

CAG = Carte archéologique de la Gaule.

DRAH = Direction Régionale des Antiquités Historiques (devenue aujourd’hui le Service Régional de l’Archéologie).

1 — À Aix, sur le terrain de la nouvelle école d’art, rue Émile Tavan (1974)

En juin 1974, sous la direction de Guy Bertucchi, membre de la DRAH, J.-L. Charrière participe à des fouilles d’urgence sur le chantier de construction de la nouvelle école d’art, entre la rue de la Molle et la rue E. Tavan. On repère et dégage en partie deux mosaïques antiques blanches à bordure noire. Puis en octobre J.-L. Charrière intervient seul en urgence sur ce chantier pour photographier, mesurer, dessiner et essayer de sauver une troisième mosaïque à décor géométrique complexe noir et blanc qu’un bulldozer est en train de démolir. Il dessine aussi un plan sommaire d’autres vestiges apparus sur le chantier et prend des photos. Un rapport est remis à la DRAH en 1975.

Cette découverte sera signalée dans la revue Gallia, tome 35, 1977, fascicule 2, p. 512 et dans l’Atlas topographique des villes de Gaule méridionale, vol. 1, Aix-en-Provence, 1999, p. 53, article 19.

En 1986, alors que M. Henri Lavagne prépare la publication volume III, 3, (consacré à la partie sud-est de la province romaine de Narbonnaise) du Recueil général des mosaïques de la Gaule, J.-L. Charrière lui envoie un rapport très détaillé sur cette mosaïque à décor géométrique. Cette découverte sera publiée de façon résumée dans ce volume paru en 2000, p. 215-216, article 742 et planche LXX.

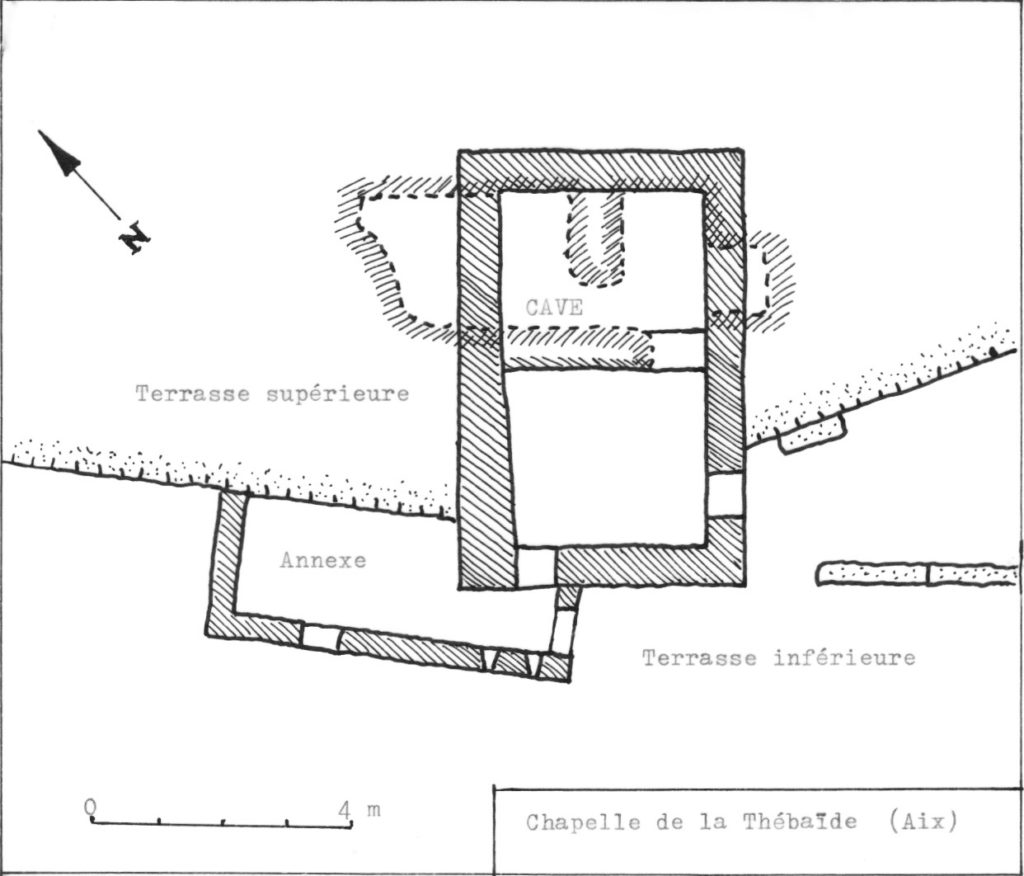

2 — À Aix, sur le domaine de La Thébaïde, près du lieu-dit Les Mourgues (1978-1979)

En fait nous souhaitions effectuer un sondage sur le site des Mourgues connu depuis la fin du XIXe s. Il s’agit d’un petit habitat plusieurs fois prospecté et qui a livré de la céramique antique. Mais le propriétaire du terrain, sollicité en mai 1978, ne nous donna pas son autorisation. Sur ce site et ses environs, voir la CAG, vol. 13/4, 2006, p. 462-463, articles 477*, 478*, 479*.

Mais comme le secteur à l’ouest des Mourgues est signalé pour contenir divers vestiges, nous prîmes contact avec le propriétaire du terrain situé immédiatement à l’ouest de la colline des Mourgues, M. Paira, qui nous accueillit très favorablement. Son terrain, bordant du côté nord la route D17, était parcouru par de grosses murailles en partie construites avec de très gros blocs qui nous intriguaient et nous obtînmes une autorisation de sondage. Nous commençâmes les travaux en octobre 1978 et les pousuivîmes jusqu’à la fin de novembre ; nous les reprîmes en mai 79 et les arrêtâmes définitivement en juin.

Malheureusement le résultat fut totalement négatif pour l’Antiquité. Nous pûmes toutefois repérer deux bories (cabanes en pierre sèche), une borne limite (déplacée) gravée d’une croix potencée et de la date 1738 et une petite chapelle ruinée, en partie troglodytique.

3 — À Oppède, Vaucluse, sur le domaine de Saint-Antonin (1981)

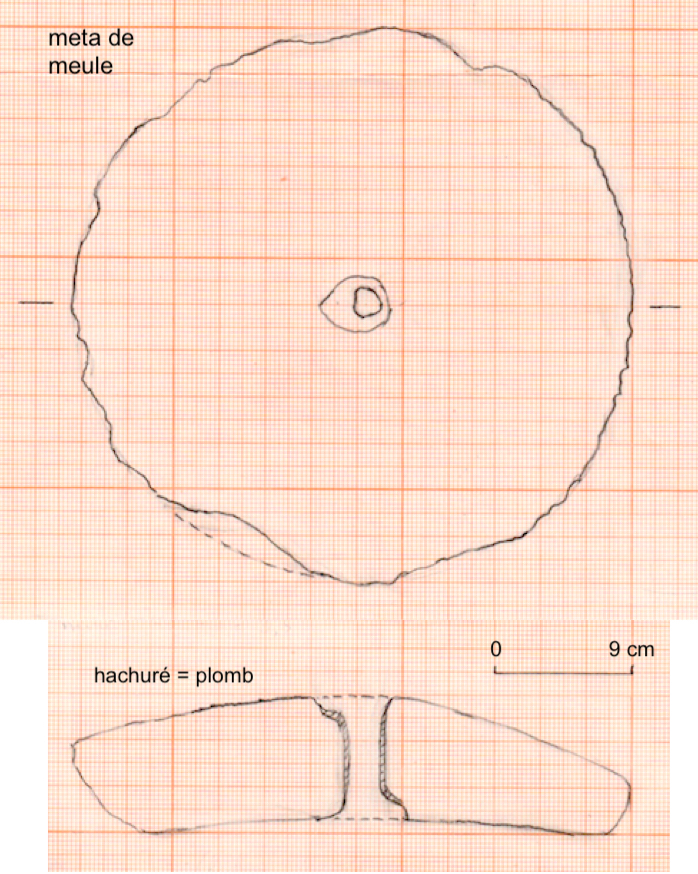

En novembre 1981, un agriculteur du village d’Oppède (84), M. André Rousset, fils d’une adhérente de l’association, découvrit, en creusant une tranchée dans un champ de vigne pour essayer de capter de l’eau, un grand objet en plomb. Il signala cette découverte à sa mère qui en informa J.-L. Charrière, lequel la signala à la DRAH. Peu après quatre membres de notre équipe se rendirent sur place : M. Dalaudière, S. Decoppet (qui rédigea le rapport de fouille envoyé peu après à la DRAH), J. Pillement et M.-L. Mesly-Rousset, mère du propriétaire.

Le propriétaire avait continué à dégager l’objet partiellement et on voyait qu’il avait l’apparence d’une cuve. Nos quatre adhérents décidèrent de poursuivre le creusement avec précaution. Le fond de la cuve fut atteint à 1,30 m de profondeur. Ce fond se présentait sous la forme d’une plaque de plomb sur le pourtour de laquelle avaient été rabattus puis brasés les bords inférieurs des parois ; ce jointement assurait une étanchéité parfaite. Les parois latérales avaient été un peu déformées par la poussée des terres ; leurs bords supérieurs étaient rabattus vers l’extérieur et par endroits déchiquetés, sans doute du fait des labours. Le dégagement resta incomplet (il fallait préserver un pied de vigne) mais il fut possible de mesurer la longueur de la cuve (1,50 m), sa largeur (0,90 m), sa profondeur (0,60 m) et l’épaisseur des parois (0,5 cm).

Ces dimensions sont un peu approximatives à cause des déformations de la cuve. Elles excluent qu’il s’agisse d’un sarcophage et fond plutôt penser à un réservoir et le mobilier laisse supposer qu’il date de l’époque romaine, d’autant plus que les mesures correspondent à des multiples du pied romain. Par la suite cette cuve fut remplie de déchets puis peu à peu recouverte de terre.

Le mobilier recueilli était composé de débris de céramiques variées (détaillés dans le rapport de fouille rédigé par S. Decoppet), de fragments de plaques de terre cuite, d’un fragment de plaque de marbre blanc et de quelques ossements qui furent par la suite montrés à un médecin qui les identifia comme provenant d’un animal.

Le site, sur la rive gauche du Calavon, se trouve à proximité de la voie Domitienne. Le propriétaire du domaine a recueilli sur ses terres au fil des années de nombreux objets antiques dont les plus anciens remontent au néolithique.

4 — À Aix, au collège Campra (1984)

Le 18 avril 1984, après en avoir obtenu l’autorisation de la directrice, Mme Voilley, J.-L. Charrière va au collège Campra, sur le côté est de la rue P. et M. Curie, pour examiner une mosaïque antique découverte pendant la 2e guerre mondiale dans une cave désaffectée proche de la rue Loubet. Aidé de Mr Cristofini, agent de service, Charrière nettoie le sol (en partie couvert d’un carrelage moderne) et la fait apparaître. Elle est ornée d’un décor géométrique alors que la description faite par R. Ambard peu après la découverte la disait blanche (cf. revue Gallia, tome 6, 1948, p. 209 et tome 44, 1986, p. 387).

Les côtés de cette mosaïque sont orientés nord-sud et est-ouest, ce qui laisse supposer que la pièce antique qu’elle ornait et par suite l’ensemble de la maison suivaient la même orientation. Et ce n’est pas l’orientation du plan urbain antique dans le quartier situé à l’ouest de la rue P. et M. Curie. Il est donc vraisemblable qu’il existait une ligne de rupture du plan urbain entre les deux quartiers, ce qui s’accorde très bien avec l’existence vraisemblable de l’enceinte romaine le long de la rue P. et M. Curie.

Le 29 mai, Guy Bertucchi, de la DRAH, vient examiner la mosaïque et pense qu’il serait bien de la faire classer « monument historique ». Charrière contacte alors M. Proubé, de l’agence locale des Bâtiments de France, qui vient examiner les lieux le 6 juin et souhaite plus d’informations. Le 16 juillet, Charrière et M. Dalaudière reviennent continuer le nettoyage. Ils creusent six tout petits sondages pour essayer de repérer les dimensions de la mosaïque et avoir une petite idée de ce qui l’entoure. Ils prennent des mesures, Charrière dessine un plan et rédige un rapport qu’il transmet à M. Proubé qui dit qu’il va constituer un dossier pour le classement. Le 28 novembre, Charrière transmet à la directrice du collège une copie du rapport remis à la DRAH. Mais les choses en resteront là.

Vers la fin du mois de septembre 1986, M. Henri Lavagne, qui prépare la publication volume III, 3, (consacré à la partie sud-est de la province romaine de Narbonnaise) du Recueil général des mosaïques de la Gaule, demande à J.-L. Charrière, pour publication, des documents sur cette mosaïque. Il les lui envoie et la mosaïque sera publiée dans cet ouvrage en 2000, p. 284-285, article 855, et planche XCII. Auparavant, le 11 avril 1991, Charrière avait fait visiter la mosaïque à H. Lavagne et Nuria Nin, archéologue municipale. Cette mosaïque a aussi été publiée dans l’Atlas topographique des villes de Gaule méridionale, vol. 1, Aix-en-Provence, 1999, p. 86, article 17.

5 — À Lançon-Provence (BdR), découverte d’une sculpture gauloise (1978)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fouille, il a paru bon de signaler ici une découverte fortuite importante faite le 6 septembre 1978 sur le domaine de Calissanne à Lançon-Provence (13), près de la rive nord de l’étang de Berre.

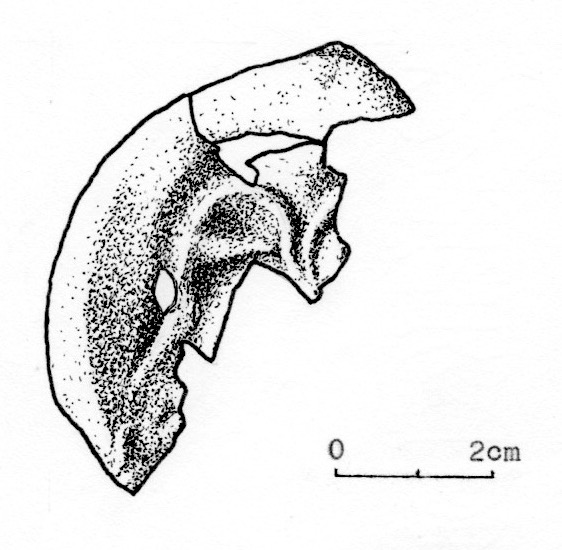

Ce jour-là, plusieurs membres de l’équipe de fouille étaient allés visiter l’oppidum de Constantine (S. Decoppet, M.-L. Mesly-Rousset, M. Dalaudière, J. PIllement et J.-L. Charrière). En redescendant vers la ferme de Calissanne, Charrière aperçoit dans un champ, près d’un pierrier, un bloc de pierre qui retient son attention. Il l’examine et se rend compte que c’est un morceau de statue gauloise représentant un torse d’homme du type des statues de Roquepertuse. Avec l’autorisation d’un contremaître de Calissanne, le bloc est transporté chez Charrière pour examen.

Peu après Charrière écrit au régisseur du domaine pour demander l’autorisation de déposer ce fragment de statue au musée Granet mais n’obtient pas de réponse. Il envoie une nouvelle lettre en 1979, sans réponse également. Une copie de ces deux lettres est alors envoyée à Louis Malbos, conservateur du musée Granet, et à François Salviat, directeur des Antiquités Historiques de Provence. Cette sculpture sera déposée au musée Granet le 1er août 1980, ce don ayant dû attendre la réouverture du musée après de longs travaux de rénovation. Le nouveau conservateur du musée, Denis Coutagne, envoie un reçu de ce dépôt à Charrière le 20 août 1980.

Charrière a publié sur cette découverte un article intitulé Un torse préromain découvert près de l’oppidum de Constantine (commune de Lançon, B. du Rh.), paru dans la revue Documents d’archéologie méridionale n° 3, 1980, p. 159-162. Disponible en ligne sur : https://www.persee.fr/doc/dam_0184-1068_1980_num_3_1_899

Un article analogue sera inséré plus tard dans l’ouvrage collectif Archéologie d’Entremont au musée Granet (publication dirigée par Denis Coutagne), musée Granet, 1987 (réimpression en 1993).

***

5.4. Fouille dans un égout romain de la rue Adanson 24 Feb 2020, 5:27 pm

5.4. FOUILLE DANS UN ÉGOUT ROMAIN DE LA RUE ADANSON À AIX

(dernière mise à jour de cette page : 13 juin 2020)

Bilan établi par Jean-Louis Charrière, responsable de la fouille

Sauf mention contraire, les relevés, plans et photos sont de J.-L. Charrière, avec mise au net des plans et relevés par Jean-Marie Gassend (CNRS). Le calage topographique est dû à Jean-Louis Paillet (CNRS). Je les remercie tous les deux de leur très aimable et bénévole collaboration.

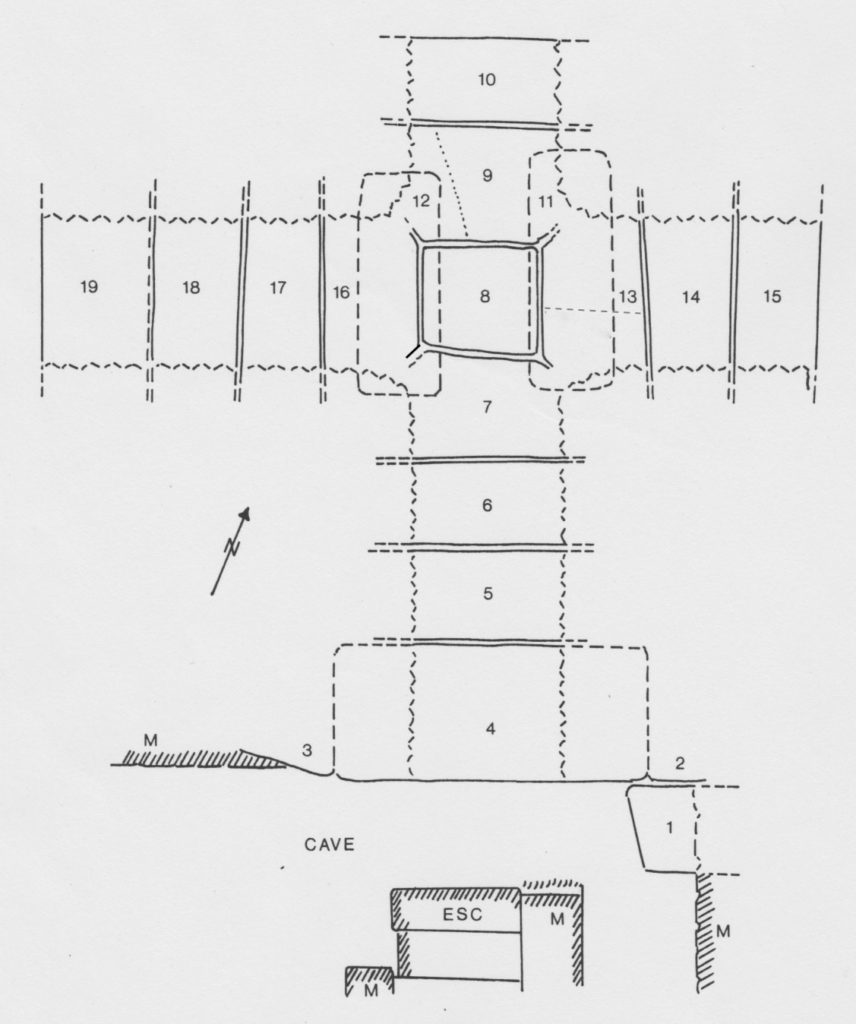

SOMMAIRE

1. Les vestiges de la voirie romaine dans le bourg Saint-Sauveur

2. Circonstances de notre intervention

3. Nos premières constatations

4. La découverte de plusieurs égouts affluents

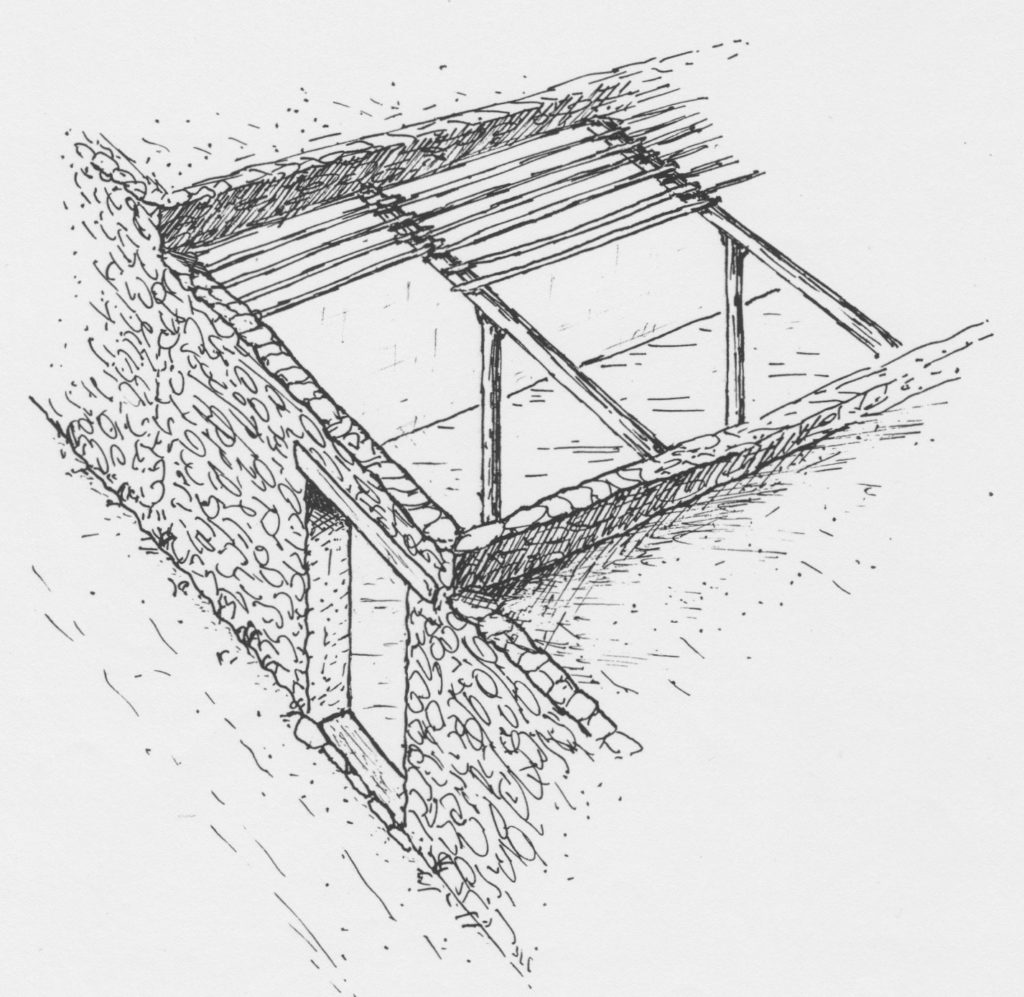

5. La technique de construction des égouts dégagés

6. Les dalles de la voie

7. Coupes

8. La stratigraphie

9. Le mobilier recueilli

10. Interprétation de l’égout cardinal et des deux égouts décumans

1. Les vestiges de la voirie romaine dans le bourg Saint-Sauveur

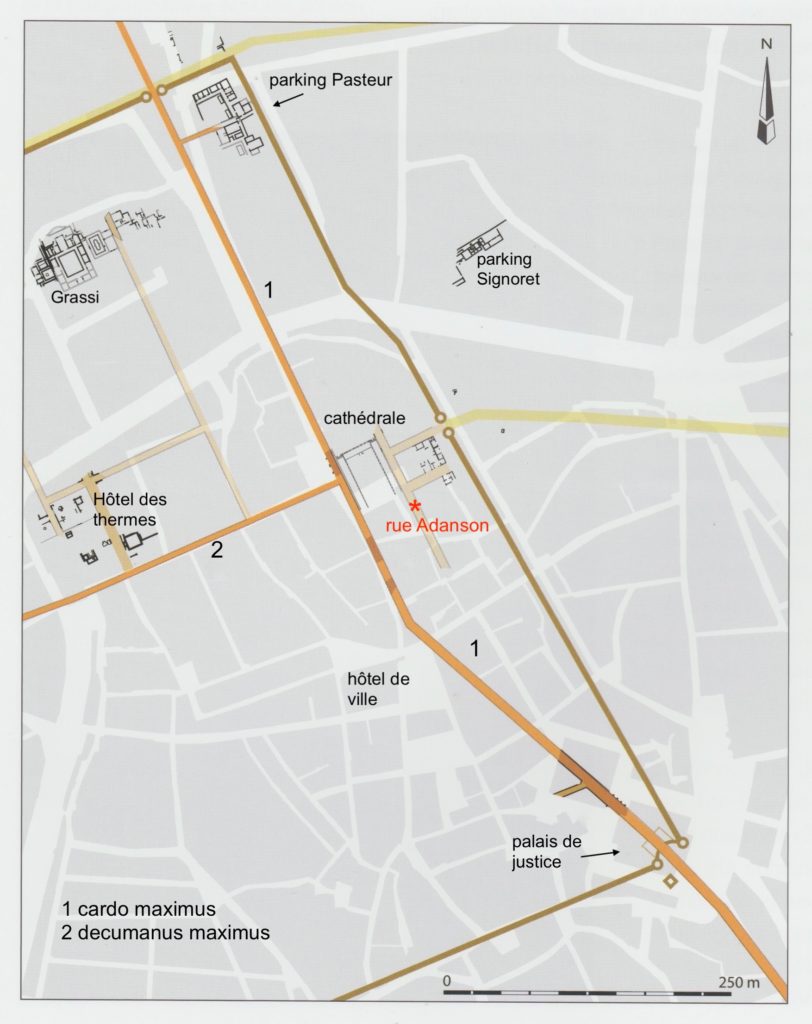

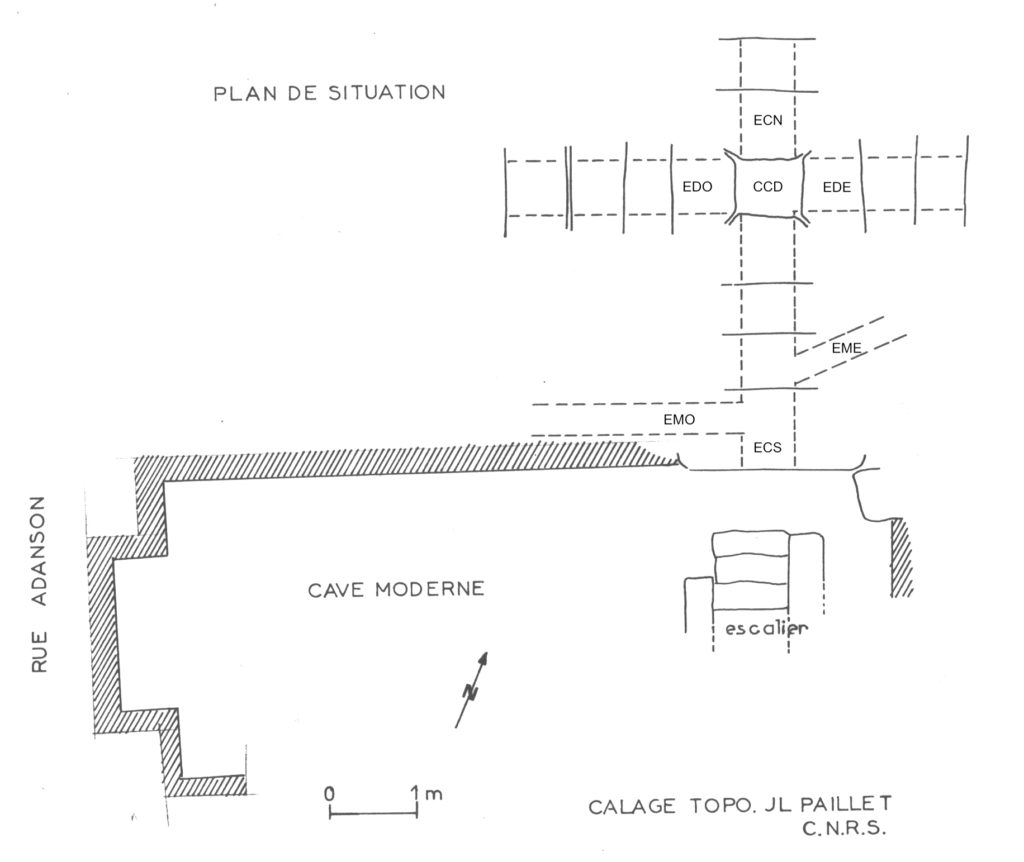

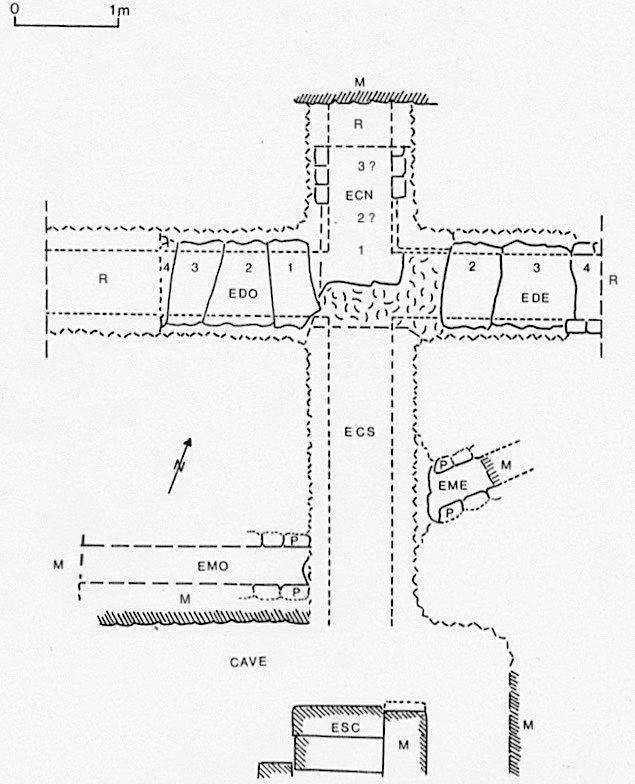

Plusieurs tronçons de rues antiques ont été découverts à Aix depuis le XVIIIe siècle. Voici ceux que l’on connaît sûrement ou (en jaune clair) plus ou moins hypothétiques entre le quartier de l’hôpital (en haut à gauche) et le palais de justice.

Lorsque les urbanistes romains décidaient de créer une nouvelle ville ou de réaménager une ville ancienne selon leurs conceptions, ils commençaient par définir le tracé de deux voies principales en principe perpendiculaires : le cardo maximus (à peu près nord-sud) et le decumanus maximus (à peu près est-ouest). Le carrefour de ces deux voies était en général traité de façon monumentale pour en faire une grande place publique, le forum. Et c’est parallèlement à ces deux axes qu’ils traçaient ensuite les autres rues (cardos et decumanus secondaires), avec quelques inévitables adaptations imposées par telle ou telle contrainte locale ou l’urbanisme préexistant. Cette façon de procéder était inspirée de la méthode utilisée pour établir les camps militaires.

Les découvertes faites à Aix-en-Provence depuis la fin du XIXe siècle ont montré que ce carrefour central de l’antique Aquae Sextiae se trouvait au centre du bourg St-Sauveur. En effet, des vestiges d’une place publique dallée et entourée d’une colonnade ainsi que des tronçons du cardo maximus et du decumanus maximus ont été repérés à plusieurs reprises dans ce secteur, soit parce qu’ils étaient visibles dans des caves, soit à l’occasion de travaux de voirie, soit à la suite de fouilles. Pour avoir plus de détails, consulter la Carte Archéologique de la Gaule (CAG), volume 13/4, paru en novembre 2006 et consacré à Aix-en-Provence et ses environs, pages 211 et suivantes.

Les vestiges de ce forum ont été retrouvés sous le baptistère de Saint-Sauveur, sous le cloître et sous la place des Martyrs de la Résistance. Le cardo maximus suivait à peu près le tracé des actuelles rues Gaston de Saporta et Jacques de La Roque. On n’a repéré de façon certaine qu’un seul cardo secondaire, situé à l’est du cardo maximus : c’est celui sous lequel nous avons travaillé, situé à quelques mètres à l’est de la rue Adanson. Les fouilles conduites en 1984 dans la cour de l’ancien archevêché ont bien mis au jour un autre espace de circulation près de la rue Pierre et Marie Curie, mais son interprétation est restée incertaine.

Nuria Nin, directrice de l’archéologie de la ville d’Aix, a pu constater aussi, en découvrant une portion de son égout, que le decumanus maximus suivait à peu près, à l’ouest, le tracé de l’actuelle rue du Bon Pasteur. À l’est, il correspond à une voie retrouvée dans la partie nord de la cour de l’ancien archevêché. Deux decumanus secondaires ont été repérés au sud du précédent : l’un dans la partie sud de la cour de l’ancien archevêché, l’autre sous la rue de la Louvière (non signalé dans la fig. 1).

2. Circonstances de notre intervention

Il était d’abord simplement question, en mars 1983, de photographier des dalles de voie romaine signalées par Jean-Pierre Couelle, architecte, dans une cave située au n° 7 (anciennement n°3b) de la rue Adanson à Aix, à moins de 100 mètres au sud de la cathédrale Saint-Sauveur. En effet le propriétaire, ami de J.-P. Couelle, voulait faire des travaux dans ce local et il paraissait utile de garder des documents sur ces vestiges au cas où ils seraient abîmés ou inaccessibles ensuite. Mais une grande quantité de décombres emplissait les lieux ; il fallait les enlever et, de fil en aiguille, un accord fut conclu avec le propriétaire pour vider aussi l’égout antique apparaissant sous ces dalles.

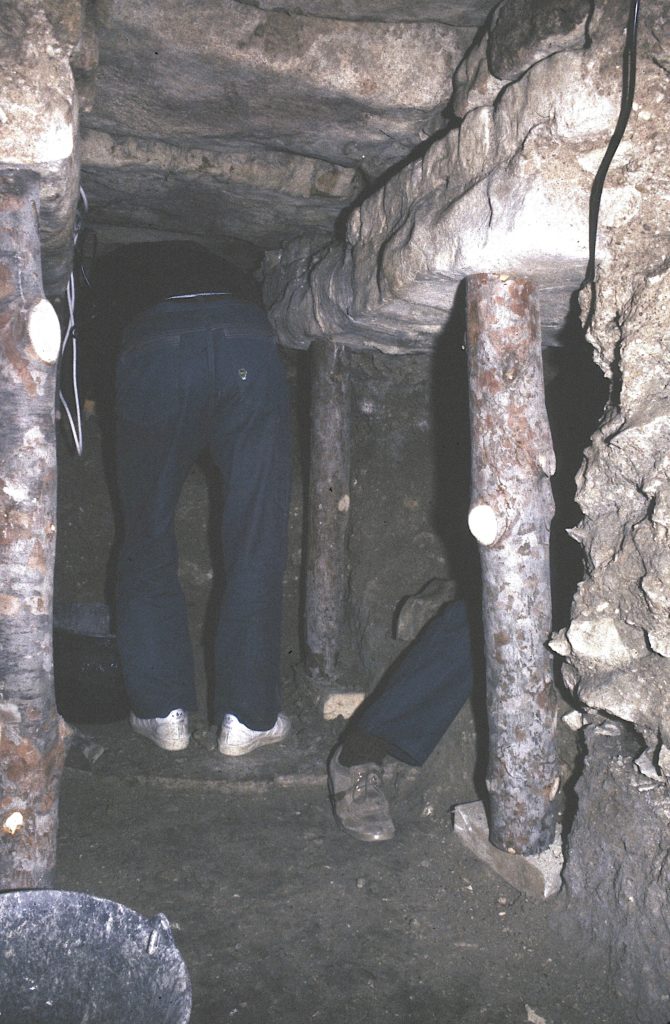

L’autorisation officielle fut accordée par la Direction Régionale des Antiquités Historiques (Ministère de la Culture) à Jean-Louis Charrière, assisté sur le chantier par Suzanne Decoppet. Les autres principaux participants furent P. Barbero, E. Bodin, A. et L. Charrière, M. Dalaudière, R. Favarel, M.-L. Mesly-Rousset, J. Pillement, S. Tamisier, J. Tofani et S. Valentini (la plupart de ces bons amis sont hélas aujourd’hui décédés).

Les travaux commencèrent le 12 avril 1983 et furent interrompus deux jours après, car il n’était pas prévu de véritable fouille à l’origine. Le chantier reprit le 17 décembre 1983, de façon discontinue en fonction des loisirs des participants (tous bénévoles), et s’arrêta le 1er février 1984.

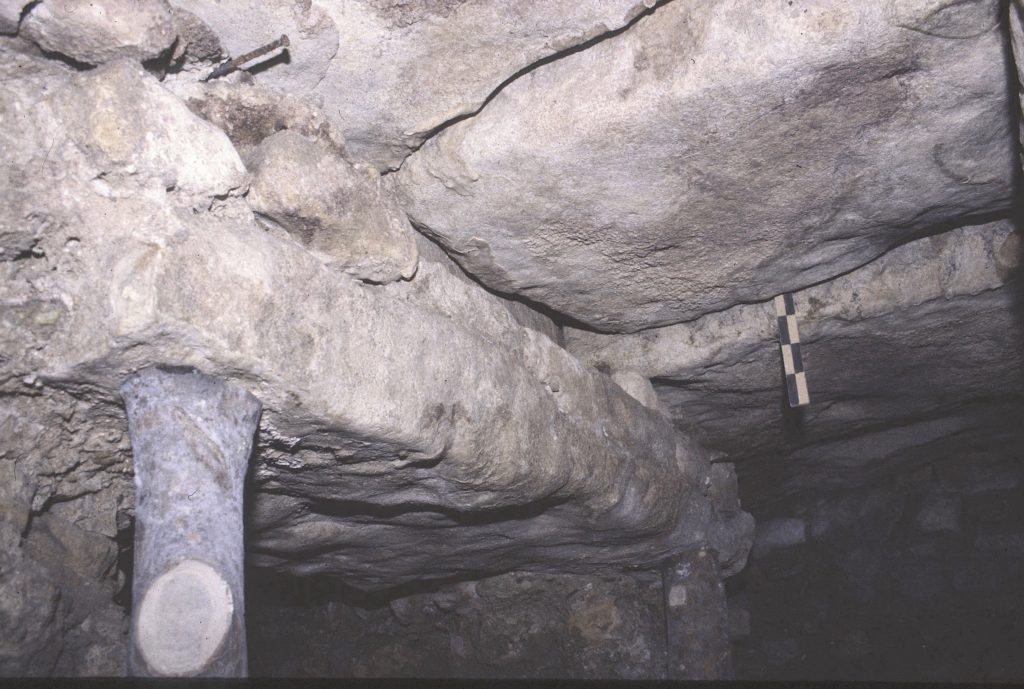

L’exiguïté et la mauvaise ventilation des lieux ont rendu le travail pénible. Par sécurité, nous avons dû étayer certaines dalles avec des épontilles en bois, restées en place à la fin du chantier, et nous nous sommes abstenus de dégager complètement les deux égouts « décumans » (EDO et EDE, voir plus loin). J’ai par ailleurs demandé à J.-P. Couelle de conseiller au propriétaire de renforcer les parois des galeries vidées.

Toutes nos photos sont prises au flash et par conséquent de qualité médiocre.

Quelques autres séances eurent lieu encore en 1984 pour évacuer tous les déblais ou prendre des mesures. La masse des décombres a nécessité, pour leur évacuation, le recours à une entreprise (Sophonet à Marseille) qui a eu besoin de deux bennes.

Enfin, le 9 novembre 1990, M. Jean-Louis Paillet, ingénieur de recherche au CNRS, vint prendre toutes les mesures angulaires et altimétriques nécessaires pour dresser un plan précis des vestiges dégagés. Les altitudes absolues indiquées dans le présent compte rendu sont calculées d’après le Nivellement Général de la France (NGF).

Notre fouille est mentionnée dans la CAG, vol. 13/4 (citée ci-dessus, § 1), page 219, sous le n° 24c*. Mais cet article tire sa substance de notre rapport d’octobre 1983 qui ne présentait pas le résultat complet de nos travaux ; le lecteur trouvera donc ici des informations supplémentaires importantes.

3. Nos premières constatations

La date à laquelle fut creusée la cave où apparaissent les vestiges nous est inconnue, mais elle se situe à une époque où le plan d’urbanisme de la ville antique n’était plus du tout respecté : des maisons avaient été construites depuis longtemps là où passait jadis ce cardo romain. Donc, pour creuser cette cave, il avait fallu démolir les dalles de cette rue antique et l’égout désaffecté qui passait dessous. Une de ces dalles, peut-être incomplète, a été remployée pour construire le mur sud de la cave.

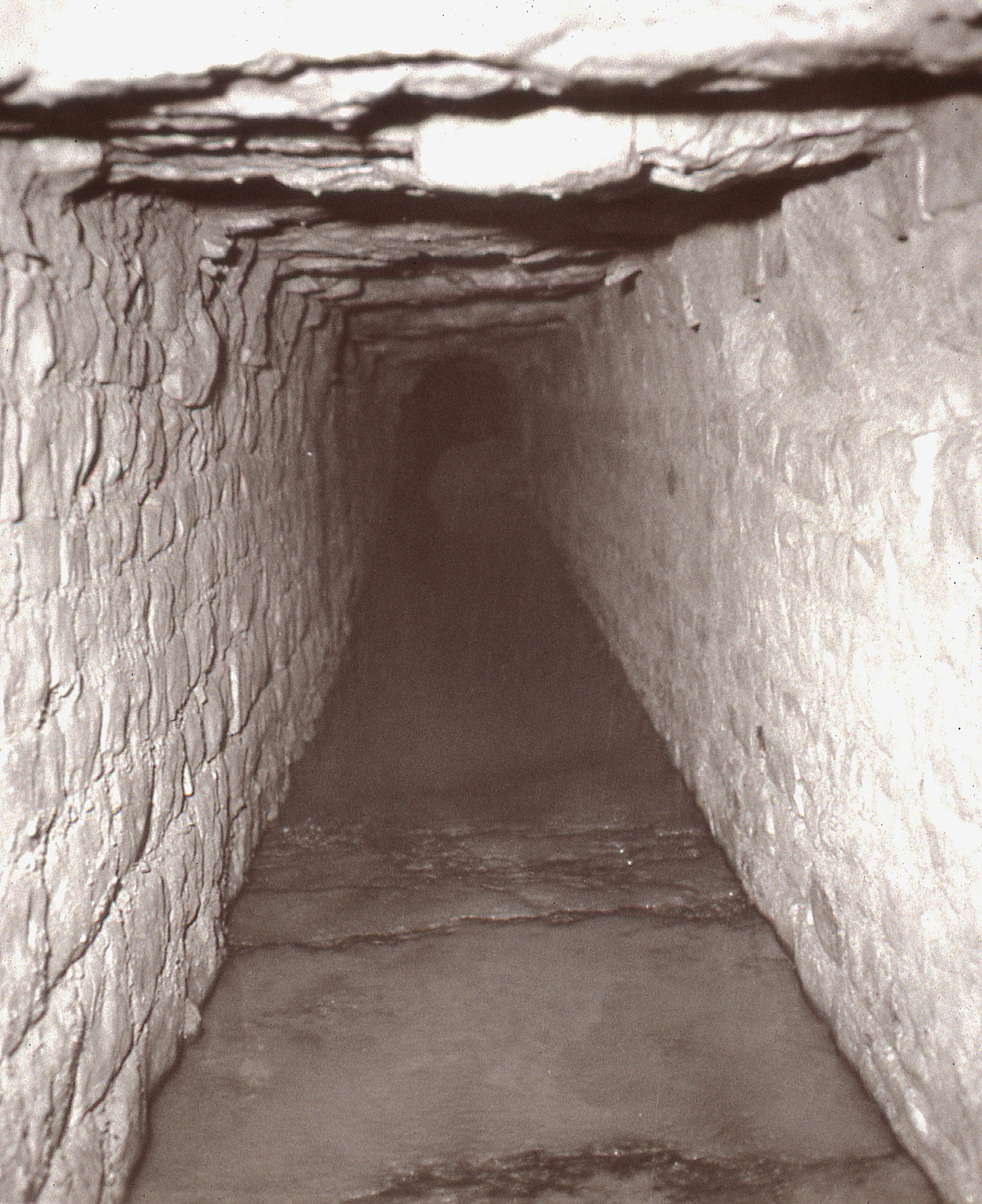

Et c’est alors que furent rendus visibles, en coupe verticale, dans la paroi nord de la cave, le chant des dalles non démolies de ce côté et l’égout passant dessous, celui-ci ressemblant alors à un tunnel s’enfonçant dans la paroi.

Le sol actuel de la cave se situe approximativement à 3 mètres sous le niveau de la rue Adanson, sur laquelle s’ouvre un petit soupirail de ventilation. Mais ce sol est constitué d’une couche de terre et débris divers apportée là je ne sais quand ni comment. Nous avons creusé un petit sondage au milieu de la pièce pour retrouver le vrai sol originel ; nous l’avons trouvé à 35 cm de profondeur (argile vierge) ; cependant rien ne prouve que ce sol originel ait été horizontal et régulier.

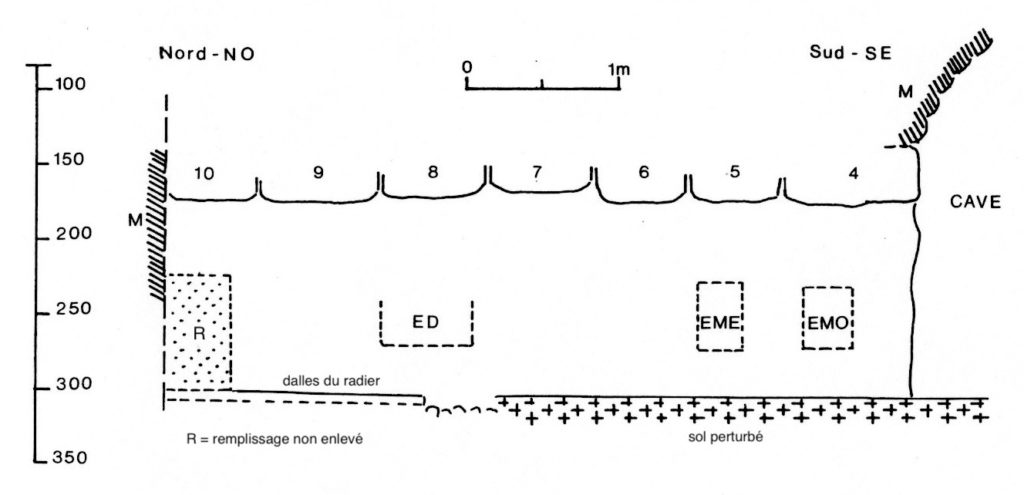

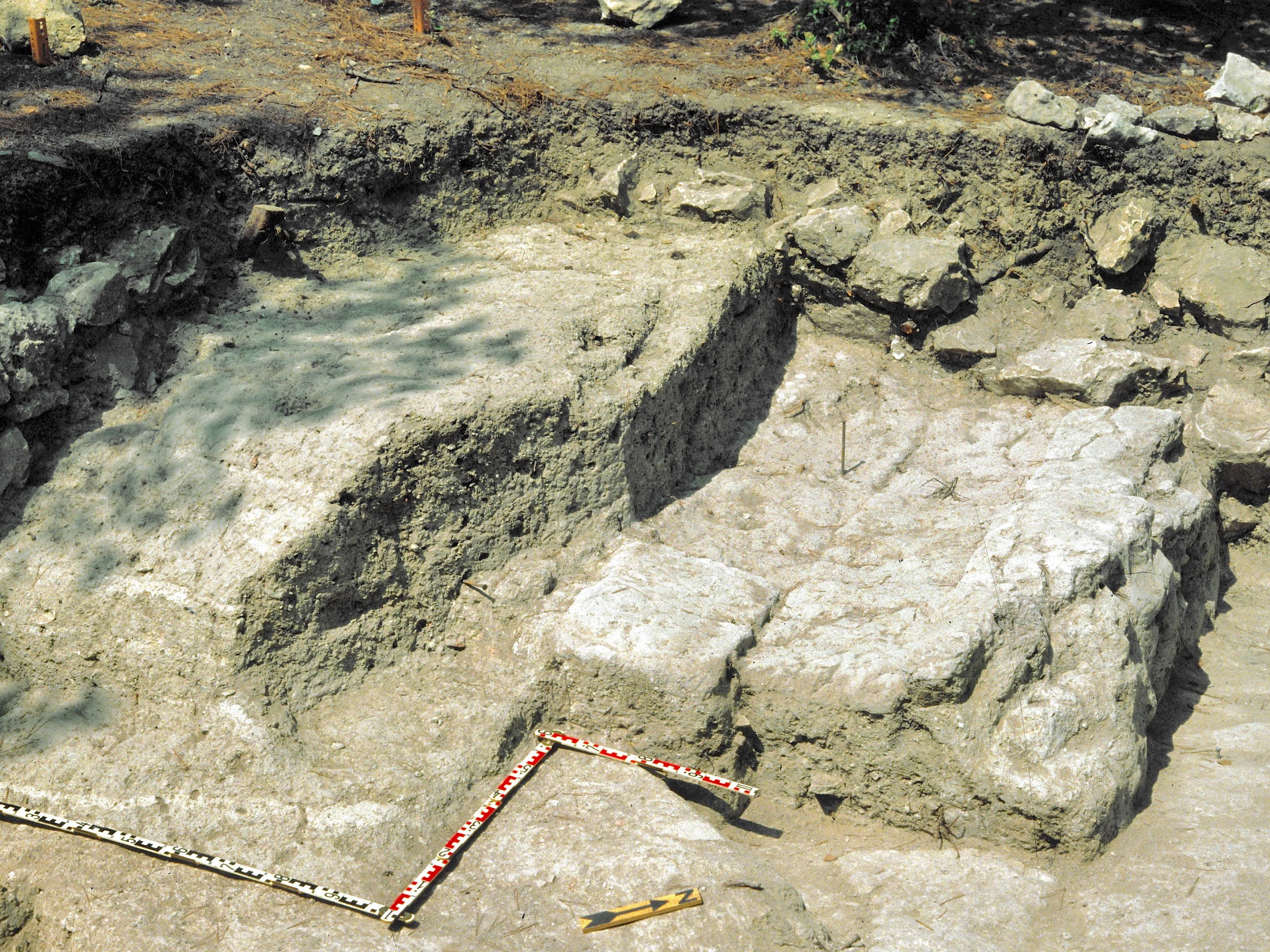

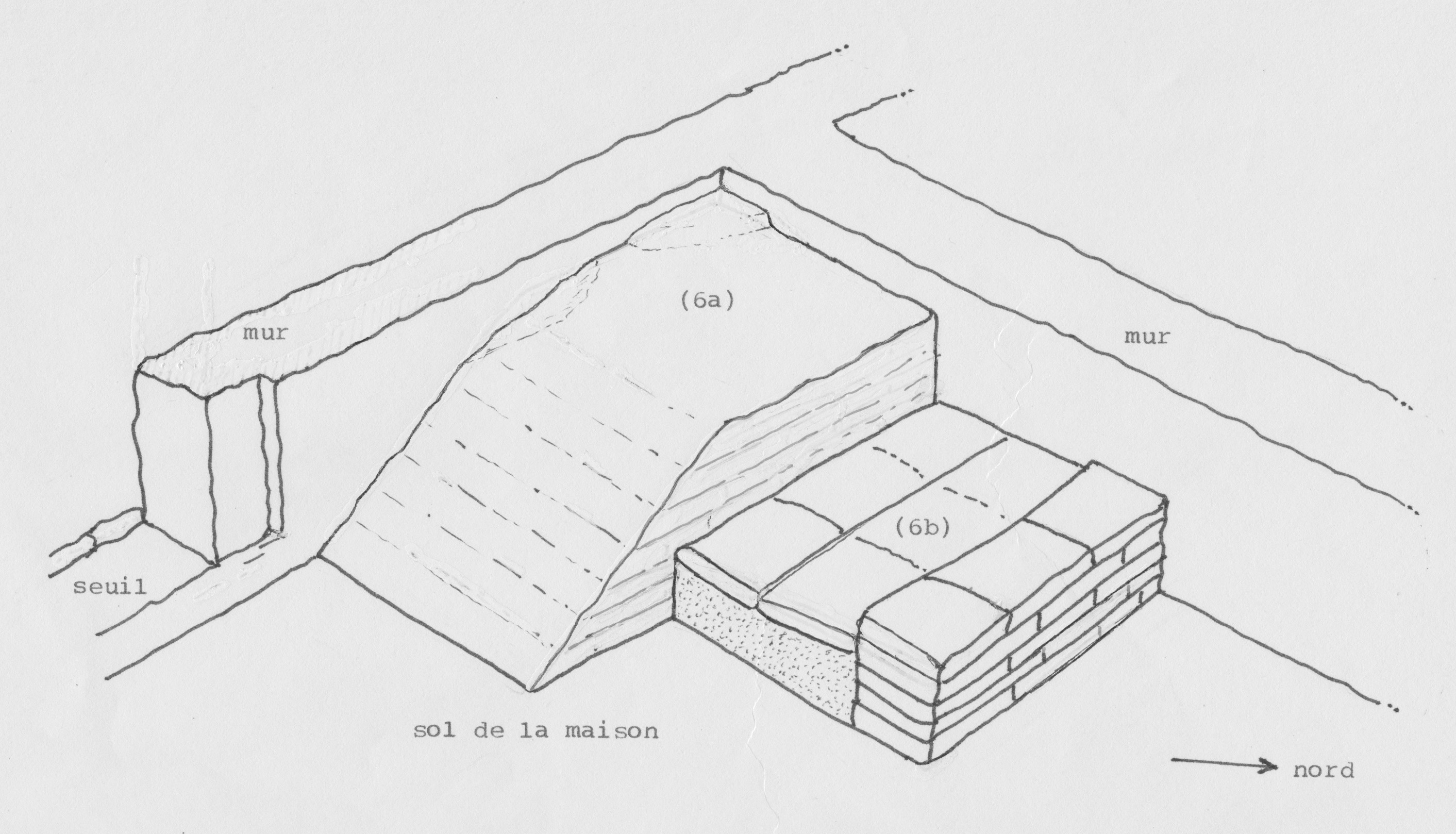

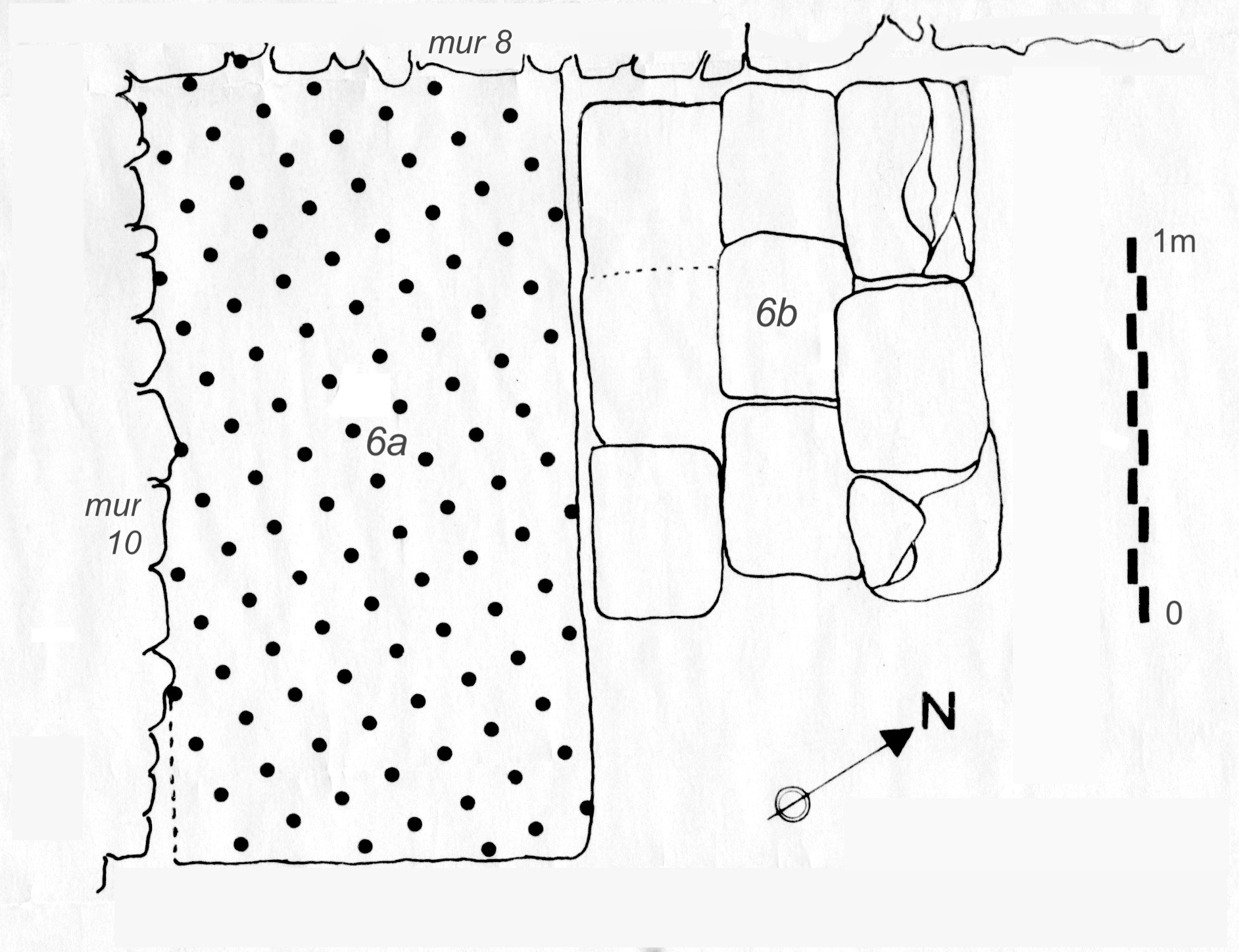

Nous avons d’abord porté notre attention sur les énormes dalles qui affleuraient dans la paroi nord de la cave. Ces blocs constituaient la chaussée antique, légèrement convexe pour l’écoulement de la pluie, et servaient en même temps, au centre de cette voie, de couverture à l’égout. Elles sont en calcaire dur (« pierre froide ») et leur épaisseur varie de 40 à 45 cm. La dalle centrale, la seule visible sur toute sa longueur, mesure 2,05 m de long ; le point central de sa face supérieure se trouve à 202,59 m d’altitude NGF. D’autres dalles apparaissent partiellement à l’est et à l’ouest, montrant que la rue mesurait nettement plus de 3 m de large. L’une de ces dalles, à l’est, présente sur sa face supérieure une ornière creusée par le passage des véhicules (fig. 19 ci-après, dalle n° 1).

Ensuite, nous avons commencé à vider attentivement le tronçon d’égout débouchant dans la cave. Pendant la fouille, nous avions numéroté de 1 à 7 les diverses sections d’égout progressivement découvertes (ce sont ces numéros qui apparaissent sur certaines photos). Puis, lorsque leur organisation générale est apparue, nous les avons désignées par des lettres plus explicites. Voici les correspondances :

— égout 1 = égout cardinal sud (ECS)

— égout 2 = égout mineur ouest (EMO)

— égout 3 = égout mineur est (EME)

— égout 4 = carrefour entre ECS, ECN, EDO et EDE (CCD)

— égout 5 = égout cardinal nord (ECN)

— égout 6 = égout décuman ouest (EDO)

— égout 7 = égout décuman est (EDE)

ECS était comblé sur les quatre cinquièmes de sa hauteur de sédiments et débris divers (dont un pot de chambre moderne cassé…). Sa pente conduisait les eaux du nord vers le sud. Son orientation donnée par la boussole est de 23° ouest (par rapport au nord magnétique à cette époque), c’est-à-dire un axe nord-nord-ouest / sud-sud-est. Il est quasiment perpendiculaire à la paroi nord de la cave, avec laquelle il forme, du côté ouest, un angle obtus de 92°.

Les dalles du radier de ECS ayant disparu, nous ne pouvons en indiquer l’altitude exacte, mais nous donnerons plus loin d’autres mesures utiles. Ses parois en moellons ont aussi complètement disparu, laissant apparaître le massif de blocage (pierraille liée au mortier de chaux) contre lequel étaient plaqués ces moellons.

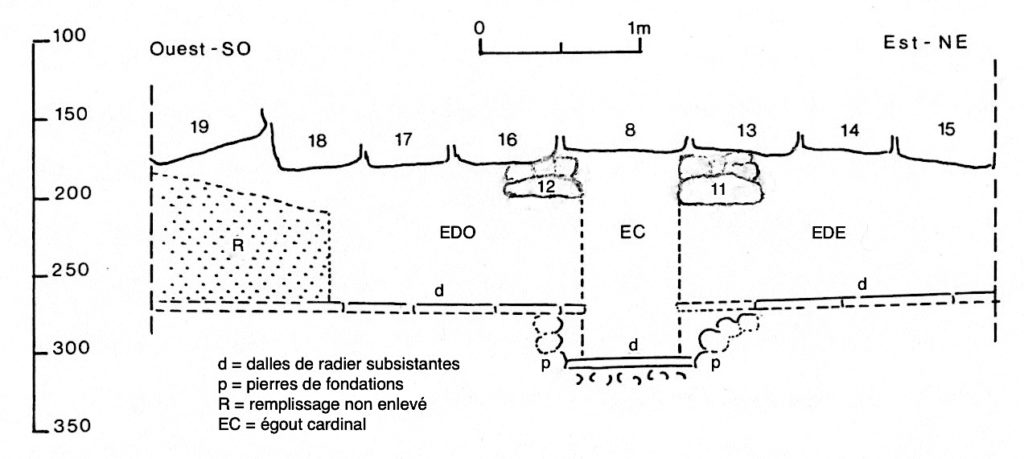

4. La découverte de plusieurs égouts affluents

En avançant dans ECS vers le nord, nous avons découvert dans sa paroi ouest le débouché d’un petit égout perpendiculaire situé à une trentaine de centimètres au-dessus de la surface du radier de ECS (estimation et non mesure puisque ce radier avait disparu). Il mesure 40 cm de haut et 35 cm de large.

Nous ignorons l’origine de cet égout, désigné ici par le sigle EMO (égout mineur ouest). Il était lui aussi rempli de sédiment. Nous l’avons vidé grâce à la collaboration des enfants de J.-L. Charrière qui pouvaient ramper dans cet étroit canal. Nous avons alors constaté qu’il était obstrué par un mur à 2,20 m de son débouché.